スタッフの現場日記

2017.5.12

5/12(金)エアリアルヨガ教室がありました。

エアリアルヨガは、テレビや雑誌でよく目にしていたので

前から気になっていました

吊るした布(ティシュー)を使う事で余分な力を加えないで

身体の中の凝り固まった筋肉をほぐすことができました。

始める前は、耳鳴りや頭痛があったけれど終わった後は頭痛がなくなり、

圧迫された感覚がさわやかな感覚になりました。

身体も軽くなり、ゆっくりな動作だったけれど身体の中から

熱くなってきて汗もたくさんでて気持ち良かったです

楽しく身体を伸ばす事が出来て体調もよくなったので

次回もやってみようと考えています

エアリアルヨガは、テレビや雑誌でよく目にしていたので

前から気になっていました

吊るした布(ティシュー)を使う事で余分な力を加えないで

身体の中の凝り固まった筋肉をほぐすことができました。

始める前は、耳鳴りや頭痛があったけれど終わった後は頭痛がなくなり、

圧迫された感覚がさわやかな感覚になりました。

身体も軽くなり、ゆっくりな動作だったけれど身体の中から

熱くなってきて汗もたくさんでて気持ち良かったです

楽しく身体を伸ばす事が出来て体調もよくなったので

次回もやってみようと考えています

2017.4.28

4月22日(土) 午後に漢方入浴剤づくりがあり

入浴剤づくりでも自分の体調に合わせて三種類の入浴剤をつくりました。

よもぎは、身体を温めて血の巡りや気の巡りを良くする働きがあります。

月桃も身体を温める効果があります。生姜の仲間だそうです。

どくだみは、身体を冷やす効果があります。蚊に刺された時などデキモノが

できた時にどくだみの葉っぱをつけると治るようです。毒を出す作用があるようです。

入浴剤づくりでも自分の体調に合わせて三種類の入浴剤をつくりました。

よもぎは、身体を温めて血の巡りや気の巡りを良くする働きがあります。

月桃も身体を温める効果があります。生姜の仲間だそうです。

どくだみは、身体を冷やす効果があります。蚊に刺された時などデキモノが

できた時にどくだみの葉っぱをつけると治るようです。毒を出す作用があるようです。

左側にある①が びわの葉、よもぎ、月桃をブレンドした入用剤です。

真中の②が 桃の葉、陳皮、ラベンダーの入浴剤です。

右側にある③が ローズ、どくだみ、ペパーミントです。

真中の②が 桃の葉、陳皮、ラベンダーの入浴剤です。

右側にある③が ローズ、どくだみ、ペパーミントです。

①をお風呂にいれたら、よもぎの香りがしてリラックスでき、いつもより

ぐっすり眠ることもできました 他の種類の入浴剤も使うのが楽しみです♪

他の種類の入浴剤も使うのが楽しみです♪

ぐっすり眠ることもできました

他の種類の入浴剤も使うのが楽しみです♪

他の種類の入浴剤も使うのが楽しみです♪2017.4.24

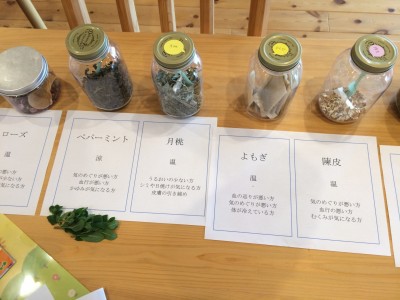

4月22日(土) 午前中に漢方美肌酒づくりがあり、たくさんある種類の中から

自分の体調に合わせて2種類の薬膳酒を作りました。

こ~んなにたくさんの種類の漢方を見ることが出来て感動しました

自分の体調に合わせて2種類の薬膳酒を作りました。

こ~んなにたくさんの種類の漢方を見ることが出来て感動しました

1個目は、紅花、シナモン、なつめ、クコの美を入れた薬膳酒です。

身体を温める食材を選びました。シナモンの良い香りがします。ナツメが入っているので

お砂糖を入れなくても甘いお酒になるそうです。

2個目は、陳皮、なつめ、竜眼肉を入れた薬膳酒です。

こちらも身体を温める食材です。陳皮は、成熟した温州みかんの皮を使っているので

みかんの爽やかな香りのするお酒になりました。

身体を温める食材を選びました。シナモンの良い香りがします。ナツメが入っているので

お砂糖を入れなくても甘いお酒になるそうです。

2個目は、陳皮、なつめ、竜眼肉を入れた薬膳酒です。

こちらも身体を温める食材です。陳皮は、成熟した温州みかんの皮を使っているので

みかんの爽やかな香りのするお酒になりました。

自分の体質を知るマークシートをやったら、5人全員が補肺タイプでした。

「補肺」を必要とするのは「顔がむくんでいる」「肌が乾燥して荒れている」

「気力がなく元気がない」「アレルギーがある」…などの症状がある人だそうです。

全員が同じ補肺タイプだったけれど、それぞれ自分の体調に合わせてつくったので

同じ薬膳酒がなく、世界に1つだけの薬膳酒が出来上がりました。

2週間ごろから飲めるそうなので楽しみです♪

「補肺」を必要とするのは「顔がむくんでいる」「肌が乾燥して荒れている」

「気力がなく元気がない」「アレルギーがある」…などの症状がある人だそうです。

全員が同じ補肺タイプだったけれど、それぞれ自分の体調に合わせてつくったので

同じ薬膳酒がなく、世界に1つだけの薬膳酒が出来上がりました。

2週間ごろから飲めるそうなので楽しみです♪

2017.4.10

ゴボウ【牛蒡】

効き目:消炎・抗菌・咳・口内炎・歯槽膿漏・湿疹・糖尿病・かゆみ・生理不順

キク科 旬 通年

縄文時代に薬として伝えられたゴボウは、日本で独自の発展を遂げた

野菜です。かつては今よりも細い形状でしたが、私たちの存在が改良を重ね、

現在のようなゴボウをつくりあげました。世界広しといえども、

野菜としてゴボウを食べているのは日本だけなのです。

ゴボウといえば、水にさらすとすぐに水が赤茶色に色づきます。

タンニンやクロロゲン酸といった渋味成分が溶け出したためで、

これらは消炎作用や抗菌作用にすぐれています。そのため、古の

人々はゴボウを咳止めの妙薬とし、口内炎や歯茎の腫れ、

湿疹などの肌の不調にも用いてきました。その薬効に対する信頼は強く、

かつては「盲腸もゴボウのしぼり汁を飲めば治る」と信じられていたほどでした。

栄養学が発達した現在、これまで明らかにされてこなかった

ゴボウの力に注目が集まっています。ゴボウの食物繊維イヌリンが

血糖値の上昇を抑制し、悪玉コレステロールを体外へ排出してくれる

ことがわかったのです。21世紀の現代においてもなお、日本人の

健康を支える新たな薬効を示すゴボウの底力を感じずにいられません。

効き目:消炎・抗菌・咳・口内炎・歯槽膿漏・湿疹・糖尿病・かゆみ・生理不順

キク科 旬 通年

縄文時代に薬として伝えられたゴボウは、日本で独自の発展を遂げた

野菜です。かつては今よりも細い形状でしたが、私たちの存在が改良を重ね、

現在のようなゴボウをつくりあげました。世界広しといえども、

野菜としてゴボウを食べているのは日本だけなのです。

ゴボウといえば、水にさらすとすぐに水が赤茶色に色づきます。

タンニンやクロロゲン酸といった渋味成分が溶け出したためで、

これらは消炎作用や抗菌作用にすぐれています。そのため、古の

人々はゴボウを咳止めの妙薬とし、口内炎や歯茎の腫れ、

湿疹などの肌の不調にも用いてきました。その薬効に対する信頼は強く、

かつては「盲腸もゴボウのしぼり汁を飲めば治る」と信じられていたほどでした。

栄養学が発達した現在、これまで明らかにされてこなかった

ゴボウの力に注目が集まっています。ゴボウの食物繊維イヌリンが

血糖値の上昇を抑制し、悪玉コレステロールを体外へ排出してくれる

ことがわかったのです。21世紀の現代においてもなお、日本人の

健康を支える新たな薬効を示すゴボウの底力を感じずにいられません。

ゴボウのしぼり汁

ゴボウはもともと薬草として伝わり、私たちの祖先が野菜として改良しました。

根には咳止めの効果があり、皮をむいた5cmほどのゴボウをすりおろし、

そのしぼり汁をそのまま飲みます。アクによってすぐ茶色に変色するので

苦そうですが、このアクにに消炎・殺菌作用にすぐれたタンニンが溶け出しています。

意外に甘いので、すんなり飲めることでしょう。

ゴボウはもともと薬草として伝わり、私たちの祖先が野菜として改良しました。

根には咳止めの効果があり、皮をむいた5cmほどのゴボウをすりおろし、

そのしぼり汁をそのまま飲みます。アクによってすぐ茶色に変色するので

苦そうですが、このアクにに消炎・殺菌作用にすぐれたタンニンが溶け出しています。

意外に甘いので、すんなり飲めることでしょう。

タンニンといえば、桐にも含まれています。このタンニンが抗菌効果や防虫効果に繋がっています。

菌が繁殖又は増殖しにくいです。調湿効果があり、湿気をとってくれるのでカビなどの発生を防ぎます。

ショールームに桐のクローゼットと桐の寝室がありますので

ぜひ、ご覧になってください

菌が繁殖又は増殖しにくいです。調湿効果があり、湿気をとってくれるのでカビなどの発生を防ぎます。

ショールームに桐のクローゼットと桐の寝室がありますので

ぜひ、ご覧になってください

2017.4.8

家の裏庭にアロエがなっています。

アロエを見ると小さい頃にケガをしておじいちゃんが

裏庭から採ってきて切り傷、擦り傷のところにアロエをつけてくれたことを思い出します。

・アロエ【蘆薈】

効き目:健胃・便秘・抗菌・ひび・あかぎれ・ヤケド・切り傷・擦り傷・美肌・口臭

300種類以上もあるといわれるアロエの中でも、私たちが薬として主に利用しているのは

「キダチアロエ」です。南アフリカが原産地で、古代エジプトやギリシャ、

ローマの人々が万能薬として重宝していました。日本にはポルトガル人宣教師によって

伝えられ、キリスト教の広まりとともに全国に根づいてきました。

明治時代に入ると、人々はアロエを「医者いらず」と呼びはじめ、

さまざまな不調に用いるようになります。昭和のはじめには胃を丈夫にし、

便秘を改善してくれると、毎日1片ほど生食するブームが巻き起こりました。

苦味成分であるアロインやアロエエモジンが胃壁を刺激し、胃の働きを活発にしてくれます。

即効性は少ないものの、体に無理なく吸収され、おだやかに効いてくれるのが魅力です。

ただ、過度に服用すると下痢を引き起こす場合もありますのでご注意を。

葉の汁には抗菌性があります。ひびやあかぎれ、ヤケドなど、

軽い皮膚疾患はアロエに任せておけば心配ありません。

・アロエ化粧水

誰もが憧れるハリとツヤ、うるおいがある肌には動物性コラーゲンがたくさん存在しています。

コラーゲンは日々古いものが分解され、新しく作られていきますが、

加齢にともないその量が減ってしまいます。そこで大いに役立つのがアロエ。

アロエのエキスを肌に塗ると、コラーゲンの量が増えるのです。また、アロエに含まれる

アロエシンには、シミやソバカスの原因となるメラニン色素の合成を抑える働きも。さらに、

細胞の生まれ変わりを促進するのでできてしまったシミやソバカスを薄くしてくれます。

アロエを見ると小さい頃にケガをしておじいちゃんが

裏庭から採ってきて切り傷、擦り傷のところにアロエをつけてくれたことを思い出します。

・アロエ【蘆薈】

効き目:健胃・便秘・抗菌・ひび・あかぎれ・ヤケド・切り傷・擦り傷・美肌・口臭

300種類以上もあるといわれるアロエの中でも、私たちが薬として主に利用しているのは

「キダチアロエ」です。南アフリカが原産地で、古代エジプトやギリシャ、

ローマの人々が万能薬として重宝していました。日本にはポルトガル人宣教師によって

伝えられ、キリスト教の広まりとともに全国に根づいてきました。

明治時代に入ると、人々はアロエを「医者いらず」と呼びはじめ、

さまざまな不調に用いるようになります。昭和のはじめには胃を丈夫にし、

便秘を改善してくれると、毎日1片ほど生食するブームが巻き起こりました。

苦味成分であるアロインやアロエエモジンが胃壁を刺激し、胃の働きを活発にしてくれます。

即効性は少ないものの、体に無理なく吸収され、おだやかに効いてくれるのが魅力です。

ただ、過度に服用すると下痢を引き起こす場合もありますのでご注意を。

葉の汁には抗菌性があります。ひびやあかぎれ、ヤケドなど、

軽い皮膚疾患はアロエに任せておけば心配ありません。

・アロエ化粧水

誰もが憧れるハリとツヤ、うるおいがある肌には動物性コラーゲンがたくさん存在しています。

コラーゲンは日々古いものが分解され、新しく作られていきますが、

加齢にともないその量が減ってしまいます。そこで大いに役立つのがアロエ。

アロエのエキスを肌に塗ると、コラーゲンの量が増えるのです。また、アロエに含まれる

アロエシンには、シミやソバカスの原因となるメラニン色素の合成を抑える働きも。さらに、

細胞の生まれ変わりを促進するのでできてしまったシミやソバカスを薄くしてくれます。

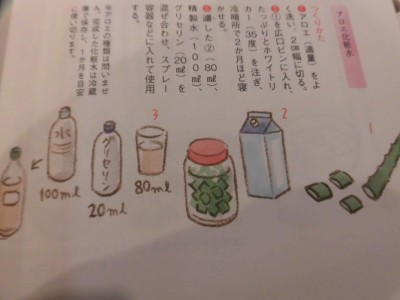

アロエ化粧水のつくりかた

① アロエ(適量)をよく洗い、2cm幅に切る。

② ①を広口ビンに入れ、たっぷりとホワイトリカー(35度)を注ぎ、冷暗所で2か月ほど寝かせる。

③ こした②(80ml)、精製水(100ml),グリセリン(20ml)を混ぜ合わせ、スプレー容器などに入れて使用する。

※アロエの種類は問いません。完成した化粧水は冷蔵庫で保存し、1ヶ月を目安に使い切ります。

① アロエ(適量)をよく洗い、2cm幅に切る。

② ①を広口ビンに入れ、たっぷりとホワイトリカー(35度)を注ぎ、冷暗所で2か月ほど寝かせる。

③ こした②(80ml)、精製水(100ml),グリセリン(20ml)を混ぜ合わせ、スプレー容器などに入れて使用する。

※アロエの種類は問いません。完成した化粧水は冷蔵庫で保存し、1ヶ月を目安に使い切ります。