リセット住宅

今、家族と一緒に何年も古い家に住んでいる人。

これから実家で親と同居しようと考えている人。

もしくは、中古物件を購入しようと思っている人。

持ち家のある方が「家づくり」をはじめようとしたとき、

一度はこんな悩みにつきあたるはずです。

「新築にするべきか、リフォームにするべきか、

どちらがいいの?」

その答えは必ず出せます。

新築でも、リフォームでも、あなたにとって

最良の選択肢を「リセット住宅」がお教えします。

「リセット」・・・

直訳すると「元の状態に戻す」という意味ですが、「リセット住宅」には2つの大きな意味があります。

リセット住宅の2つの意味

①家づくりの「考え方」をリセット

→既成概念や思い込みにとらわれない考え方をもつ。

②今の家の「築年数」をリセット

→今まで以上に長持ちさせる正しい施工方法を知る。

たとえ新築を選んだとしても、リフォームするとしても

リセと住宅の考え方を身につけておけば、

自分に合った「家づくり」の答えを出すことができます。

今から一緒に学んでいきましょう!

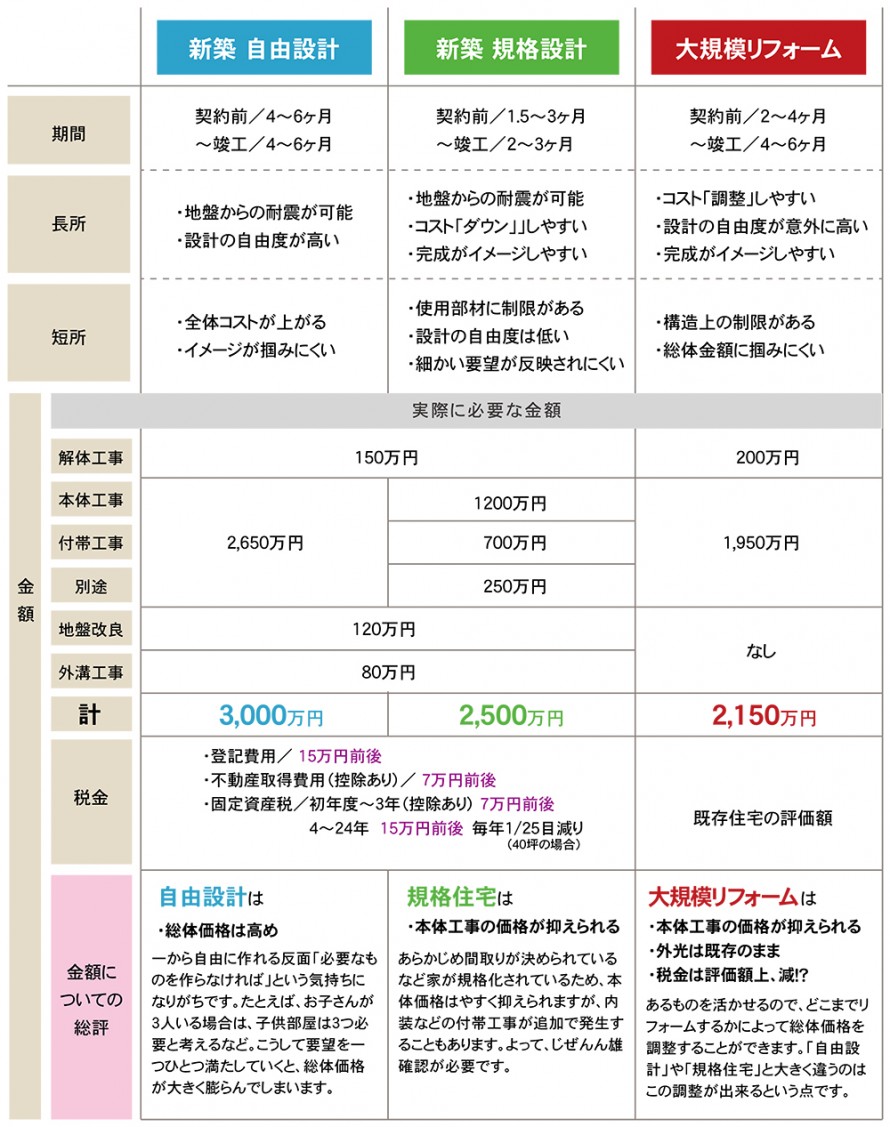

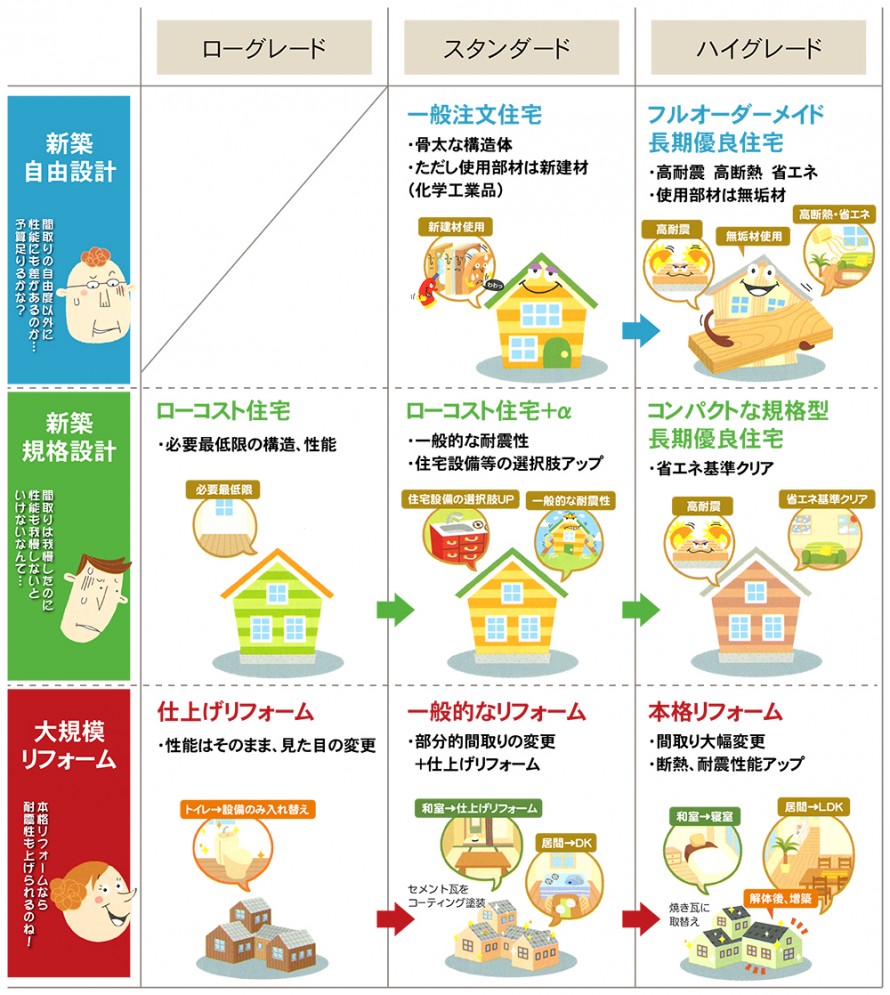

新築(自由設計・規格住宅)・リフォーム

それぞれの選択肢と特徴について

持ち家にお住まいの方から一番多く聞かれるのが

「建替えるかリフォームにするか、迷っている」ということです。

はっきりとした答えを出すにはまずそれぞれの長所と短所を知ることです。

それは、「考え方をリセット」する第一歩でもあります。

でも、そのまえに

新築とリフォームについてもう少し知っておかなければいけないことがあります。

一口に新築といっても大きく2つに分けられます。

1)間取りも部材も自由に選べる「自由設計」タイプ。

2)カタログから自分にあった家を選ぶ「規格住宅」タイプ。

それぞれ、長所もあり、短所もあります。

家を完全に壊して建て替える新築に対して

既存する家を活かしたリフォームという選択肢もあります。

その内容は、

キッチンの入れ替え程度の「部分的リフォーム」から

全面的に改装を行う「大規模リフォーム」まであり、

そのやり方や範囲は様々です。

《期間について》

自由設計・・・自由度が高い分、時間ががかります。

完成イメージが掴みにくく、お互いの理解を深める必要があるため、プランのすり合わせに時間を要します。

場合によっては打ち合わせが1年も2年もかかります。

また自由度が高いため、工事中も様々な要望を取り入れれば、工期が長くなります。

規格住宅・・・プランが用意されているので短時間で完成します。

自由度が低く、あらかじめ用意されたプランに色付けしていくだけなので、契約までの時間はあまりかかりません。

またモデルハウスなどで現物を確認することができ、完成イメージも掴みやすいので打ち合わせもスムーズです。

工事も規格化され大量生産されたキットを組み立てていく形なので、作業は短くて済み、早く出来上がります。

大規模リフォーム・・・解体工事があるため工期に時間がかかります。

今の住まいというモデルがあり、それをどう変えていくかということなので完成イメージが掴みやすく、打ち合わせ時間は「自由設計」と比べて短く済みますが、工期は「自由設計」と同じくらいかかります。

というのも、自由度が高く、要望をその都度取り入れていくため、また既存の建物を一部残しながら解体していくため、全部壊すより時間が掛かるのです。

★大規模リフォームは今より悪くなることはありません!

新築の場合は、自由設計でも規格住宅でも、建てる前に地盤工事ができるので、耐震性能を徹底させることができます。

お金はそれなりにかかりますが、これは大きなメリットです。

一方、リフォームの場合は、地盤はいじれないものの「今より良くなる」という確実性があります。

建物の耐震性を徹底させることももちろん可能です。

つまり新築では、全てが新しくなる良さはありますが、場合によっては前の方がよかったという部分も出てくるかもしれません。一方現状から出発する大規模リフォームには、悪くなるということはありません。

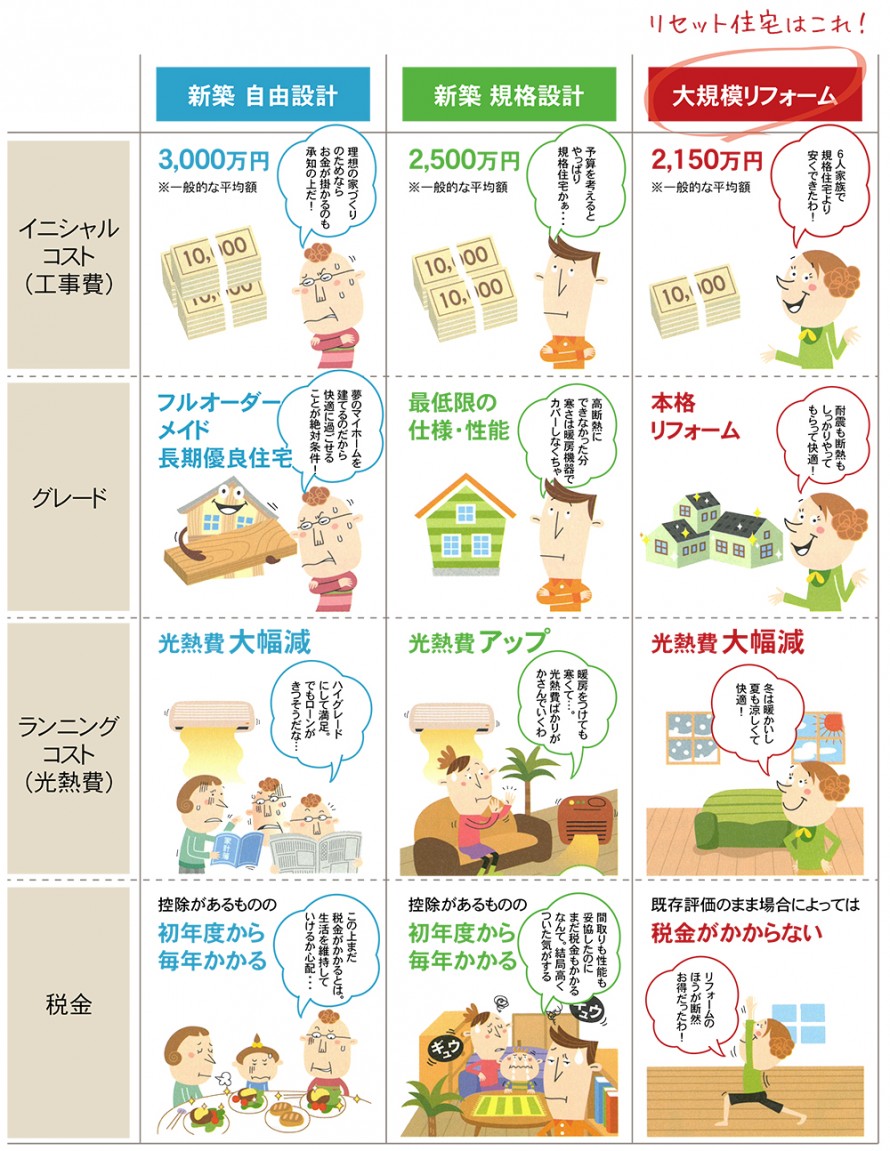

ハイグレード=高額なわけではない?

住んでからは、グレードが高いほど光熱費が安くなる可能性があります。

家を建てるまでは、単純にグレードが高ければコストも高くなります。

ただし、実際に住んでからはグレードが高いほど光熱費などは安くなります。

つまりグレードとコストは、イニシャルコスト(初期費用)が高いほどランニングコストは安くなるという反比例の関係にあるのです。

車に例えてみると・・・

ハイグレードになるほど耐震性や断熱性、住み心地などが高まります。

家のグレードは車に例えると分かりやすいかもしれません。

ローグレードは軽自動車、スタンダードはカローラクラスの大衆車、

そしてハイグレードはクラウンクラスの高級車です。

高級になるほど安全性や安定性、乗り心地、燃費性能が増すように、

住宅もハイグレードになるほど耐震性や断熱性、住み心地、省エネ効果などが高まるということになります。

《ご注意ください》

リフォームにも、グレードだけでは判断できない要素が絡んでいます。

たとえば大手メーカーなどが言っている「坪20万円でリフォーム」という設定。

坪20万円にすべて含まれていると思いがちですが・・・

・外壁や屋根は張替えではなく塗装

・サッシ交換はオプション

・設備機器や間取りの変更は別途請求など。。。

金額は明確でも実際の工事内容との間に大きな差があることも少なくありません。

グレードも踏まえて選ぶことが重要です!

将来を見据えて、住宅性能を考えて選びましょう。

価格だけをみて家を選ぶと、あとあと大変なことになります。

くり返しますが、断熱性能の低い家は 住み始めてからの光熱費がかさみ、

逆に断熱性能が高ければランニングコストは抑えられます。

住設機器も同じで、今では6時間経っても2℃しか下がらないユニットバスもありますが

こうした最新機種を入れれば光熱費は抑えられます。

歳をとってからのことを考えてバリアフリーや引き戸にするのも、意味のある選択です。

何十年も暮らす家だからこそ、こうした性能を考えて選ばなくてなりません。

最良の家づくりとは?

無理をせず、自分に一番合った選択をしましょう。

無理をせず、快適で満足のいく家を建てること、それが最良の家づくりです。

思い込みや既成概念に捉われて、結果的に生活レベルを下げざるを得なかったり、

不快な思いをしながら生活しなくていいように自分に一番合った選択肢を見つけましょう。

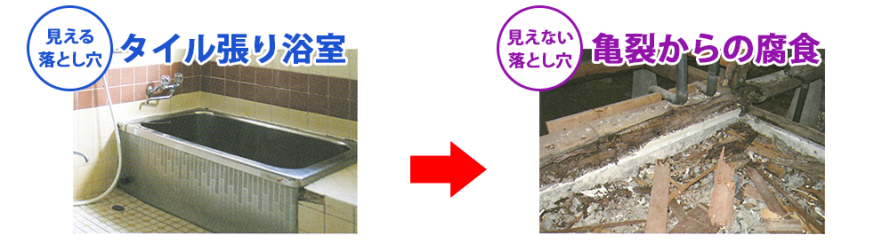

≪部分リフォームの盲点≫ 給水工事が絡むとコスト高に

タイル張り浴室をユニットバスに替える場合

ユニットバス本体を入れる前に、浴室と接する壁面、たとえば脱衣所との間の壁や外壁にも工事が必要となります。タイル張り浴室のリフォームには、撤去以外にもコストがかかる事を覚えておきましょう。

ユニットバスなどの設備機器を自分で仕入れる場合

ホームセンターなどで安く買うことはできますが、性能はそれなりで、さらに「ユニット一式」とあっても、価格は機器のみで工事費は含まれていません。取り付けにあたっては、たとえ同じユニットバスを替えるだけでも大工、設備屋、電気工事屋など新築と同じだけの職人が入って、同じ工程を踏む必要があり、その分、工期もコストもかかります。

◎最新の技術や流行に強い

◎個性的な家ができる

◎どんな形も自由自在

▲鉄骨専門、店舗専門など得意分野がある反面、不得意な分野もある

▲デザイン重視で安全性や施工方法を犠牲にしているところもある

▲図面は描くが施工は工務店などに任せるため、アフターメンテナンスが弱い

▲仕上がりは結局下請けの工務店次第

◎アフターメンテナンスは強い

◎規格の形を作っていくのはうまい

◎資金計画は得意でトータルアドバイス力は強い

▲規格外になるコストアップになる

▲営業マンに「あたり・ハズレ」がある

▲仕上がりは結局下請けの工務店次第

◎地元でやっているから、コミュニケーション能力は一番強い

◎いい工務店は熟練の大工を抱えている

▲最新の技術や流行には弱い

▲資金計画は不得意でトータルアドバイス力は弱い

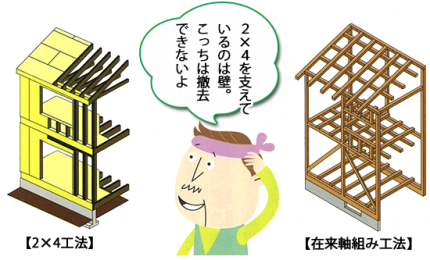

≪構造及び地盤の盲点≫ 構造上の3つの制限がある

在来軸組み工法で建てた家も、自由にリフォームできるとは限りません。

そこで構造や地盤についても、できることとできないことを知っておく必要があります。

そして、できない場合はどのように対処するかを専門家から提案してもらいましょう。

既存の建物に2階を増築

平屋は設計時に2階を想定していないことが多く、たとえ想定していてもそれを現段階で確認することができないため、郷土の保証ができない建物になってします。

【対処法】

どうしても2階を載せたい場合は、2階を載せる範囲で1階の一部を解体してから、1階と2階を合わせて増築します。

2×4軸組工法、鉄筋コンクリート造の壁の移動

床板やクロス張替えなどの仕上げ工事はできますが、撤去したい壁が耐力壁なのか非耐力壁なのか区別できにくいため、間取り変更はできません。

【対処法】

壁や床は壊すことができないので、壊さない範囲の工事で対処するしかありません。ただし(窓の上下の壁・二間続きの壁・垂れ壁)は支障がないので壊すことができます。

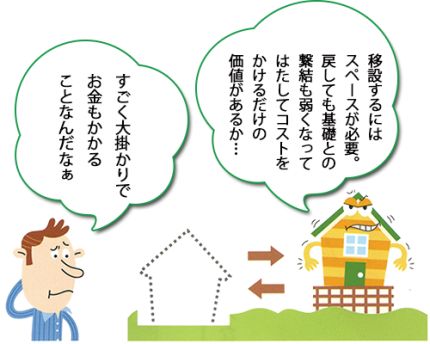

既存建築物での地盤改良、基礎工事

地盤をいじったり基礎工事をする場合は既存の建物を移設するか、解体しなくてはいけません。移設できたとしてもコストがかなり掛かるため、妥当ではありません。

【対処法】

既存建物に隣接して、建物を移設する(曳屋)だけのスペースがあり、そのコストも負担できるのであれば不可能ではありません。結果としてリフォームでは、建物に対して地震で揺れても壊れない補強をして対処することになります。

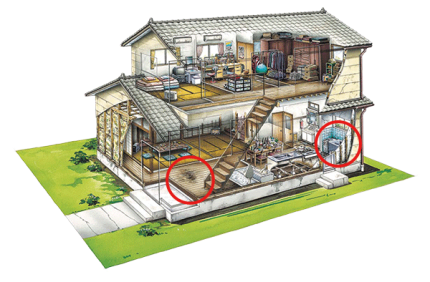

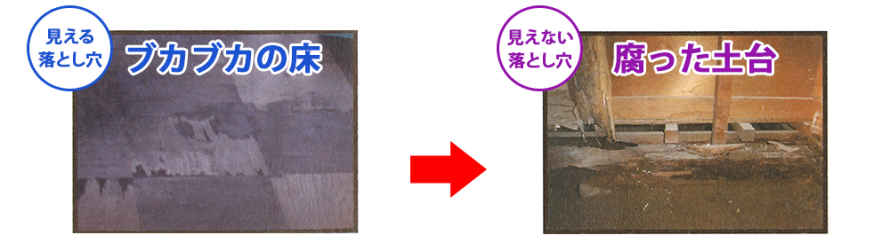

見える落とし穴 と 見えない落とし穴

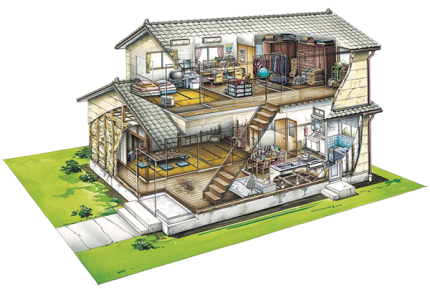

リフォームには全面的に改装する「大型リフォーム」があることは説明しましたが、

実は「大規模リフォーム」と「部分的リフォーム」には落とし穴があるるのです。

それぞれの問題点と、正しい施工方法を知らないと、たとえ安くリフォームできたとしても長持ちせず、もう一度リフォームが必要になるなど、結果的に高くついてしまう可能性も高いのです。

まず、どんな落とし穴があるのが一緒に見て生きましょう。

見える落とし穴は、普段気になっている使い勝手や、不便さ、不満さ。

日常で感じやすいもとなので、こういった要望からリフォームに踏み切る方も多いでしょう。

リフォームしようとしている「部分」を見直していくと、

根本に大きな問題を抱えていることがあります。

それが見えない落とし穴です。

「リセット住宅」では、たとえ築30年の家でも、築50年の家でも、

一旦骨組みの状態に戻し、新築以上に「断熱・遮熱・耐震・通気」といった性能を備えさせ、

根本にある「見えない落とし穴」を解決します。

つまり、リセット住宅とは、快適に長く住み継げる家づくりの提案なのです。

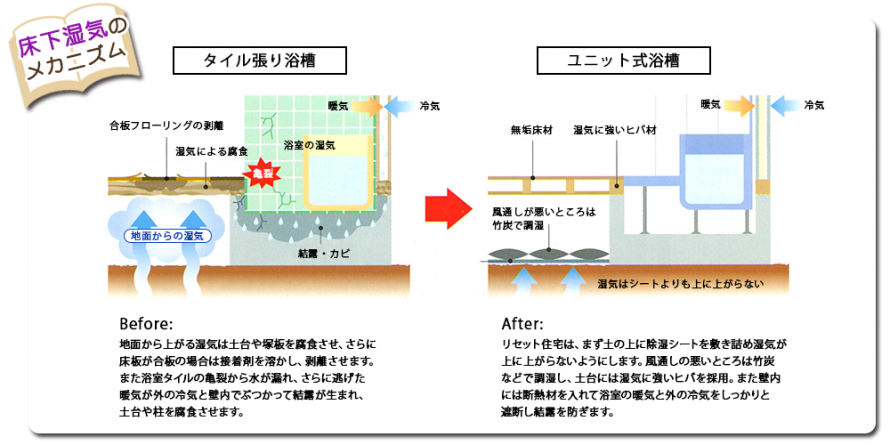

①床下の湿気被害

見えないところまで想定したプランを立てましょう

タイル張りのお風呂の場合、

見えない亀裂だけでなくタイルの目地からも

水が漏れ出て、土台などを腐らせます。

新しい設備に替える場合は、

設備そのものの話だけでなく

「土台がもし腐っていたら?どこまで修理してもらえるの?」

というところまで業者と話しておくことをおすすめします。

見えない亀裂が土台を腐らせる!?

浴室のタイルは、築5~10年で見えない亀裂が入るもの。

そこから水が漏れると、土台や柱が湿気を含み、シロアリや腐食などの被害を招くことになります。

さらに悪化すると柱が下がり、建物が傾くこともあります。

ブカブカの原因は床下の湿気だった!?

写真は築30年の住宅。合板の床板がところどころ剥がれて波打ち、歩くとグニャリとします。

床板を剥がしてみたところ、原因は床下の湿気だと分かりました。

しかも、土台の上に渡すはずの大引きも入っていないという、建てた業者の手抜き工事が分かりました。

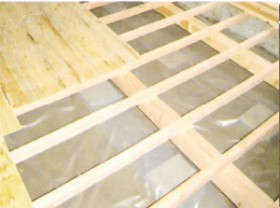

【対策1】防湿シート

地面から湿気が上がらないようにシートを隙間なく敷き詰めます。湿気の無いところなら、カビや木を腐らせる菌が繁殖する恐れもありません。また、シロアリが寄ってくることもありません。

【対策2】天然ヒバ土台

土台には樹齢約1000年の天然ヒバを使用。硬く丈夫で柱の食い込みを抑えます。また、ヒバは水分を含むとヒノキチオールと呼ばれる強い香りを出します。ヒノキチオールは殺菌・防虫効果のある物質のことでヒバに多量に含まれています。

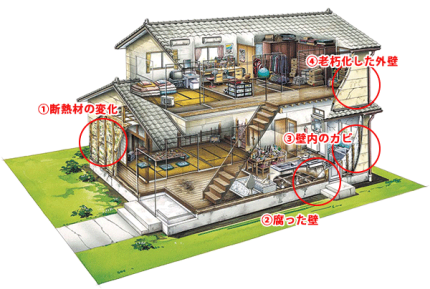

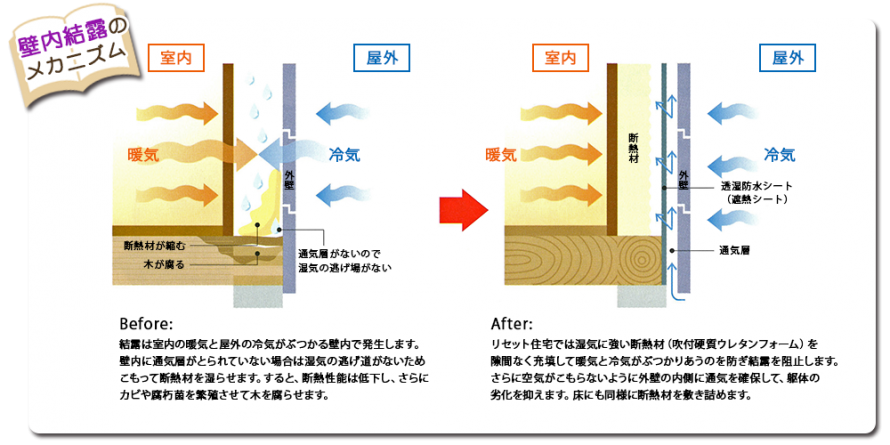

②壁内結露の被害

外断熱と木造は相性が悪い?!

家を柱の外側からすっぽりと包み込む外断熱は、実は木造ととても相性が悪いのです。

もともと湿気を含んでいる木を完全に包んでしまっては、湿気の逃げ場がなくなり、結露が発生します。

「工事費が安く済むから」と

外壁の重ね張りで済ませるのもとても危険です。

内部結露を助長し、既存と新規の外壁の間にも結露が起きる可能性は大いにあります。その場限りのリフォームを進めてくる業者には十分ご注意ください。

壁内のカビ

シロアリの被害にあったと聞いて、床下から壁、屋根裏まで調べたところ、いたるところで木が腐っていました。断熱材にもカビが発生し、土台が柱に食い込み、家は傾いています。

わずか7年でこうなった原因は内部結露。壁内の通気層が不完全だったために引き起こされた被害です。

断熱材の劣化

写真は築15年ほどの住宅です。

暖房器具を新しくしても耐え切れないほど寒いと聞いて、断熱材に問題があるのでは?と壁内を調べたところ、グラスウールは湿気を含んで縮み、壁の下に溜まっていました。特に筋交い周りは断熱材をカットして入れるため、施工には最新の注意が必要です。

老朽化した外壁

築10年の住宅で外壁が欠けたり剥がれたりしているところが何箇所かありました。

壁を剥がしてみたところ、内側が腐っていました。

これは壁内が完全に密封されていたために湿気がこもり、その湿気が壁の内部だけでなく、外壁にまで影響を及ぼした結果です。

腐った柱

外壁が傷んでいると聞いて調べたところ、原因は外壁にではなく、壁内にありました。高気密住宅にも関わらず壁内に通気層がとられていなかったために内部結露が生じ、それが外壁や骨組みにまで影響を及ぼしていたのです。

実際、1階の柱は何本か腐食が進んでいました。

【対策1】

吹付硬質ウレタンフォーム

液状の原材料を壁面に吹きつけ、厚さ60mmまで発泡させます。膨らんでいく過程でわずかなすき間にも泡が入り込み、熱を逃がさない高断熱を実現します。

【対策2】

押出法ポリスチレンフォーム

断熱性・省エネ効果に優れた断熱材。防水性もあり、割れ・欠け・ひびも発生しにくい。また、難燃処理により自己消火性を持つ高性能な断熱材です。

【対策3】壁内通気工法

壁の内側に通気層を確保し、通気性を高めることで結露を防ぎ、湿気による躯体の劣化を抑えます。ポイントは「入口」と「出口」。

通気の入口と出口をしっかりと作ります。

遮熱シートも大切!

遮熱シートとは、夏場の赤外線をはね返し、家の中をムワッとさせず快適な空間にするとともに

冬には部屋から逃げようとする暖気をとどめて暖めてくれます。

登山家などが防寒のために使うアルミシートと同じ役割をはたします。

リセット住宅ではこの遮熱シートを、壁・屋根に施し、家算体を包みます。

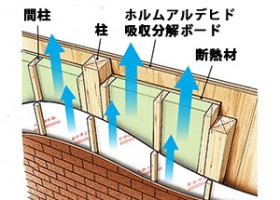

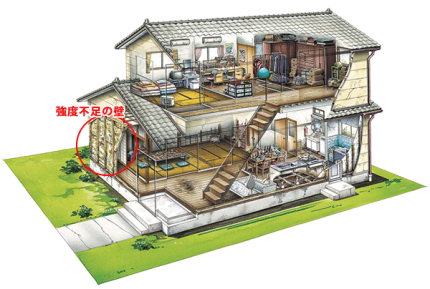

③強度不足の被害

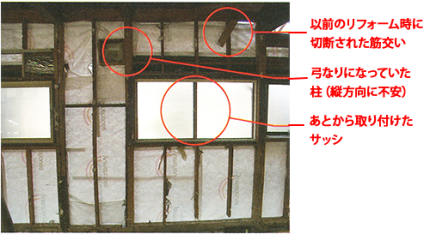

壁を支える「筋交い」が寸断されている!?

筋交いとは柱と柱の間に斜めに渡す補強剤の事。

柱や梁で骨組みを作る軸組工法建物の場合、自信や台風などの横からの力に耐え、軸組みの変形を防ぐために筋交い等が必要で、建築基準法でも耐震対策が義務付けられています。

しかし、その基準を満たしていない場合や、なんとリフォームの最中に施工の都合で筋交いを切断されていたケースも!

我が家は大丈夫か、確認しておきましょう。

強度不足の壁

築30年の住宅。現在新築する場合、柱の寸法は10.5cm角以上の大きさが必要と定められていますが、昔はそうした制限がなかったため、この物件に関しては部分的に9cm角の柱が使われていました。

それによって屋根の重さに耐え切れず、柱が弓なりに反り、サッシも閉まらなくなっていました。

さらに、このサッシ自体、以前リフォームした際に明り採りのために壁をくり貫いて付けたものでした。よく見ると耐力壁の役割も兼ねて筋交いが入っていたらしく、無惨にも切断のあとが見られました。

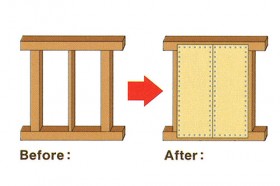

重さに耐え切れない場所には柱を追加。その上から、施工が早く耐震性のある面材(合板)を壁面全体に打ち付け補強します。

一般的な筋交い工法と比べて、2.5倍の強度があります。

壁面がスッキリしていると断熱材の充填がしやすく熱損失も軽減!

筋交い工法のように凸凹が多いと、断熱材の充填も難しくなり、注意しなければならない部分も増えます。

面材の方がスッキリしていて充填しやすく、断熱性能が上がります。

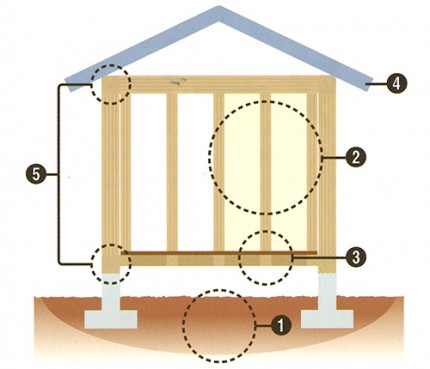

耐震補強の5つのポイント

①地盤

…建物の揺れは地盤の状況に左右されます。

②耐力壁

…木造住宅では自信や台風の際、壁がその力を受けとめることになります。

③剛床性

…床の剛性が十分でないと、壁の耐力にも影響します。

④重量

…地震力は建物の重量に比例します。

⑤接合部

…一定の強度を確保することが定められています。

●地盤から補強したい

新築・建て替えが無難です。

リフォームで済ませるなら、建物を軽くするなどの対策をとりましょう。

●昔ながらの屋根で重さが気になる

特に屋根が重くなると揺れ幅も大きくなります。

焼き瓦をトタン屋根に替えるなどして、頭が重くならないようにするのもひとつの方法です。

重量が軽くなれば、耐力壁も少なく済みます。

●耐力壁って何?

耐震補強の中で最も大事な部分で、揺れを抑える重要な役割を果たします。

ただし設ければ良いというわけではなく、しっかりと配置を考えて壁を作らなければなりません。

壁がしっかりすると、床や接合部に負荷がかかります。

耐力壁=剛床性=接合部ですから、どれかを補強すれば安心というわけではありません。

全部がバランスよく考えられていることが大切です。

ーーーー補強工事が必要だと思われる家-------------

1981年以前に建てられた家

1981年以前に建てられた家1981年に建築基準法が改正され、筋交いなどの耐震補強部材について見直しがされ、

その後も金物の補強など次々と改正が加えられています。改正前の建物は強度不足が懸念されます。

軟弱な地盤に建っている家

軟弱な地盤に建っている家昔は沼地だったなど、地盤特性が明らかに良くない場所に建てられてた家。

地震などをきっかけに部分的に沈下したり、最悪の場合は家全体が沈む恐れがあります。

老朽化した家

老朽化した家見た目が古い、つまり劣化が著しい建物は、土台や柱が腐っている可能性が高いといえます。

一階から二階まで伸びる通し柱も断面欠損していることが多く、地震時に折れてしまうこともあります。

一階に壁が少ない家

一階に壁が少ない家駐車場になるインナーガレージがあるなど、二階を支えるだけの壁の量、強度が一階にない建物。

たとえ壁量があったとしても配置バランスが悪いと、強度不足の建物と同じです。

下屋の大きい家

下屋の大きい家一階に対して二階が小さい建物のことで、古い和風住宅に多く見られます。

たとえば二階は小さいながらも瓦屋根で重かったり、一階は居間、座敷、奥座敷などの続き間が多くて

柱や壁がすくなかったりと、上が重くて下が不安定な建物は地震に対して弱くなります。

オーバーハングした建物

オーバーハングした建物一階から二階がせり出した建物。小さな一階に大きな二階が載っていて、見た目どおり非常にアンバランス。

しっかりと補強工事を行わないと、当然、地震に弱くなります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「でも、とりあえず何からしたらいいんだろう?」という方も多いのではないでしょうか。

まずは、色々な会社の「工事方法」「考え方」「重視しているポイント」を把握しましょう。

ショールームやモデルハウスに足を運ぶことが大切です。

会社の雰囲気や、作っている住宅が自分に合うかどうか感じてみましょう。

住宅フェアやリフォームフェアなども情報収集には効率がいいでしょう。

感じの良い業者がいれば、「工事方法」「考え方」など直接聞いてみてください。

この段階では、まだどんな会社があるのか見て周るだけにしましょう。

すぐに見積書をもらったり、自宅を見てもらうのは避けたほうが賢明です。

複数社のそれぞれ違うプランや見積りは

比較・判断するのが非常に困難です。

相手がどんなことを考えて家づくりをしているのか”を分からないまま依頼してしまうとあとから大変な思いをします。

一旦、現場調査が始まれば工事提案や見積りチェックなど、会社ごとに数週間労力を費やすことになるからです。

複数社にプランや見積り依頼をして比較しようと思っても、

それぞれ違う提案を判断していくのは素人には困難です。

初期の段階では、意見を聞くだけにとどめ、

各社のリフォームについての考え方、施工実績・対応を見極め、あらかじめ1社か2社に絞ることが大切です。

信頼の置けるパートナーを絞り込むことができてから現場を見てもらうようにしましょう。

一旦、現場調査が始まれば工事提案や見積りチェックなど、会社ごとに数週間労力を費やすことになるからです。

複数社にプランや見積り依頼をして比較しようと思っても、

それぞれ違う提案を判断していくのは素人には困難です。

初期の段階では、意見を聞くだけにとどめ、

各社のリフォームについての考え方、施工実績・対応を見極め、あらかじめ1社か2社に絞ることが大切です。

信頼の置けるパートナーを絞り込むことができてから現場を見てもらうようにしましょう。

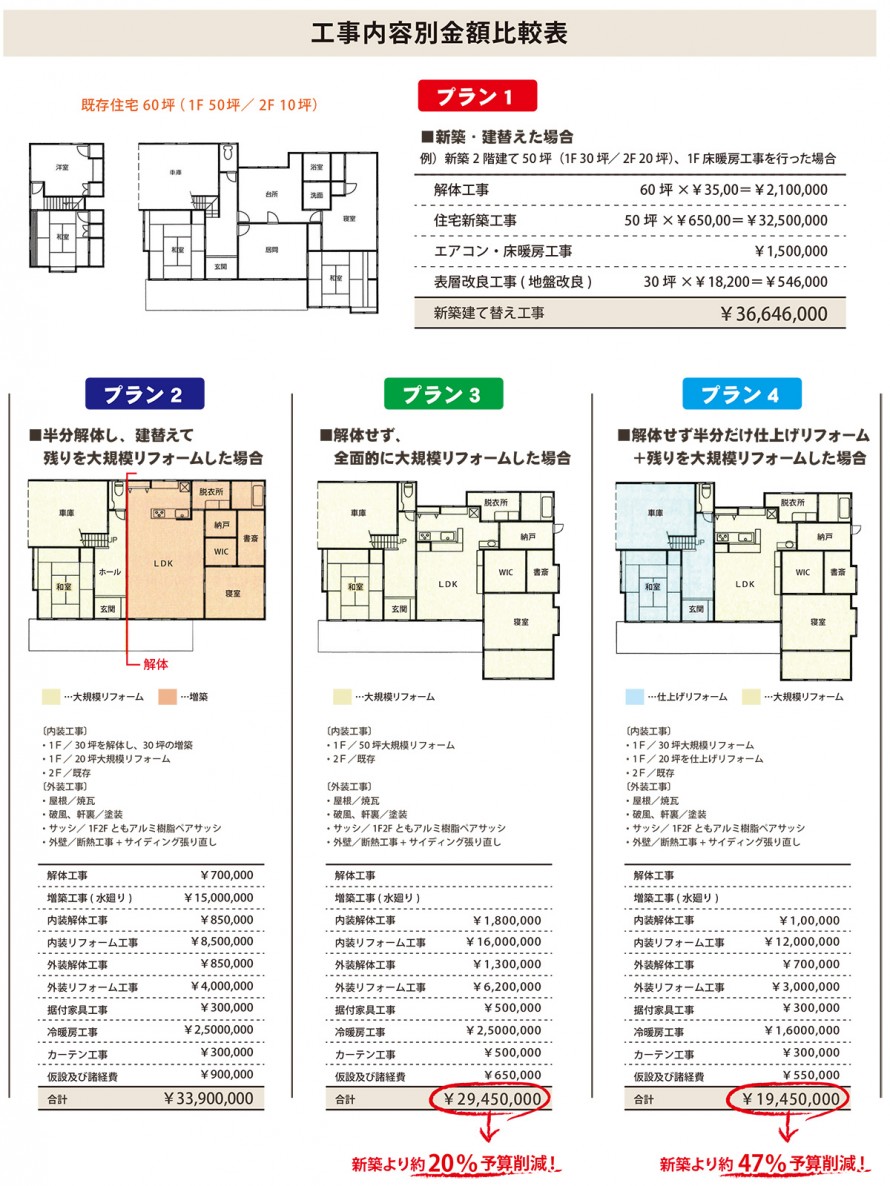

工事の内容は家族の間でまとまっていますか?

これから具体的に工事をお願いするにあたって、どんな方向性や工事にしていくか?

家族間でまとめていかなければなりません。

当然、予算も大きく関係してきます。

そこで、どんな工事をするとどのように金額が変わっていくのかを見ていきましょう。

プラン1・・・全て解体して立て替える、新築。

プラン2・・・半分新築+残り半分は大規模リフォーム

プラン3・・・全面、大規模リフォーム。

プラン4・・・半分は仕上げリフォームのみ+残り半分は大規模リフォーム。

この合計4つのプランを具体的な金額と合わせて比較してみましょう。

必要な工事をしっかりと見極めてリフォームプランを練りましょう!

いくら大規模リフォームが新築より安く済むと思っても、

贅を尽くして何でもやってしまえば、それはもちろん新築と変わらない金額になってしまいます。

リフォームのよさは「現状に不満があり、問題点が分かっている」というところです。

本当にやるべき内容はなんなのか、ひとつひとつに優先順位をつけ

要望と予算に合った、満足できる家づくりを進めましょう!

良い見積書とは?

工事をお願いする業者も絞りこみ、工事内容も決まったら

次に大事なことは「見積書」。

どんな会社にお願いしても出てくる見積りですが、

形式・書式・内容がどれも同じとは限りません。

会社の考え方によって大きく異なります。

どんな見積書が悪くて、どんな見積書が良いか、

しっかり見極めて後悔しないリフォームをしましょう。

「一式」としか書かれていない見積書

詳細が書かれていなくて、リフォーム工事「一式○○万円」というのは完全にアウト!追加費用が発生する可能性大です。

坪数×金額で単純計算の見積り書

住宅の坪数に一定のリフォーム金額をかけたという見積りも上記の一式同様に、追加請求の発生する可能性大です。

家も状況も違うのに一定の金額で算出できるはずがありません。

項目別に明細があること

基礎工事一式、板金工事一式、というのは何が入っているかわかりません。

金額には根拠があります。どんな部材がどのくらい使われているのかが大事です。

内装工事の「仕上げ材」については部屋別に提示してあること

部屋別に見積もりを作ってもらうと自分で調整しやすいです。

たとえば赤松で考えていた床を桐に変更する時など、金額の違いの目安になります。

「見えない」部分の工事があらかじめ含まれていること

土台の腐食など見えない部分も予測して見積り、腐食していなければ項目を減らして金額を落とすことが原則です。

見積りは全ての工事を想定して出してもらいましょう。

カーテンや冷暖房などの備品も含まれていること

全体的にどれくらいかかるのかを事前に知っておくために、見積りに入れておきましょう。

例えばテーブルは作ってもらうが、カーテンは自分で買うなど調整しやすくなります。

二択以上の選択肢がある場合は両方提示してあること

例えば屋根も板金か瓦かで違います。

板金ならいくら、瓦ならいくらかが、はっきり明記されていると検討しやすいです。

「一式」や「坪あたり○○万円」では分かりにくく

払いすぎているのか、そうでないのか判断できません。

また追加工事が発生すると更にいくらかかっていくのか不安になって当然です。

こうした見積りを「足し算の不安見積り」と呼んでいます。

それに対しリセット住宅では、最初から考えうる工事や必要になってくるであろう設備・備品までを、すべて一旦見積もりに含め、どなたでも理解しやすいように細かく提示。

総額は大きくなりますが、そこから話し合いを重ね、

どんどん減らしていく「引き算の安心見積り」にしています。

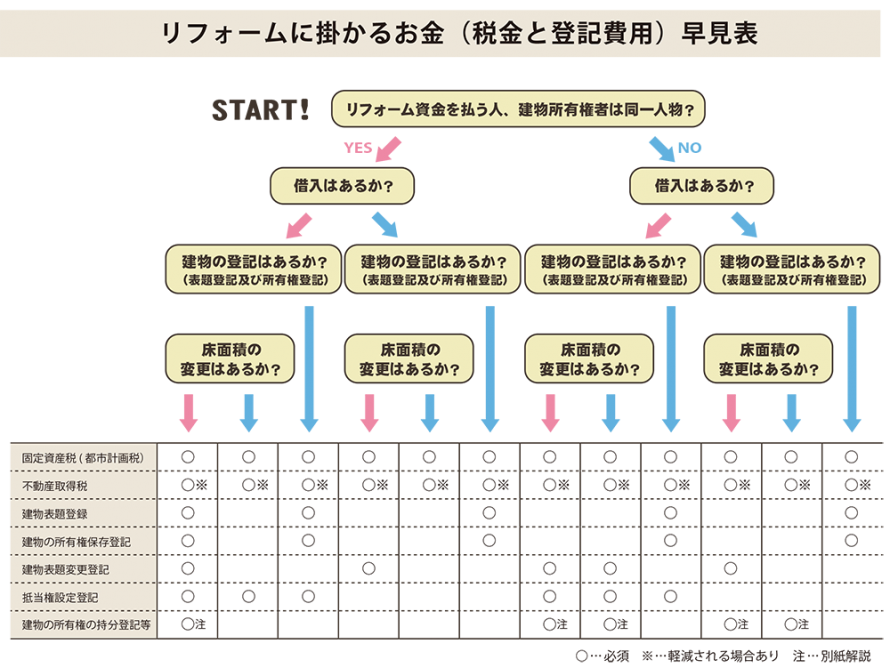

契約前にこんなことも確認しておきましょう。

例えば・・・

・既存の建物が、現在誰の名義になっているか

・名義変更や資金、建物等の贈与があるか

・だれが資金を払うのか?またその人に今、借入があるか?

など、いずれ必要になってくる項目です。

間際になってあわてないように、事前に確認をしておきましょう。

他にも・・・

生活しながらの工事になる

住みながらでも工事はできますが、覚悟してほしいのはまずホコリと騒音。

あとは水廻りで仮設トイレや使い勝手の悪い不便なキッチンでの支度や食事。

工事の人にお茶を出すなど気疲れも多く、結局途中でアパートに引っ越す家族もいます。

それだけの労力をかけるなら、最初から仮住まいで落ちついて生活したいただくことをおすすめします。

仏壇・神棚・地鎮祭・上棟式

仏壇、神棚はさすがに倉庫におけないので、お寺に預けたりします。

大規模なリフォームでは地鎮祭や上棟式も考えておきましょう。

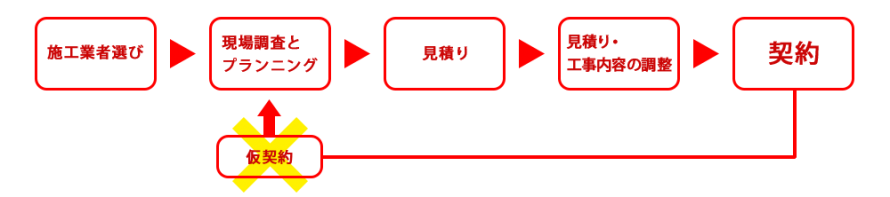

当たり前の流れに思えますが、意外に多いのが仮契約をしてしまうケース。

「仮」契約と呼ばれていますが、これは名前だけで、実際のところ契約と同じです。

数百万払う場合もあります。

たとえ、そのあと工事をキャンセルしても払ったものは返ってこない場合が多いので

その会社は仮契約をするか、しないか、聞いておきましょう。

キャンペーンに注意!売り手側のペースに巻き込まれないようにしましょう。

よく「○○キャンペーン中!」とか「今だけ!」など、

短期間で現場調査や契約を迫られる場合があります。

あおられて、現場調査や仮契約をしてしまうと後から断りにくくなって

仕方なく進めてしまうケースを少なくありません。

売り手側のペースではなくお客様のペースで依頼しましょう!

ちなみに、キャンペーンは何度もあります。

住みづらい、とにかく寒い、水廻りが痛んできた…

住まいのご相談にいらっしゃる方の悩みは人それぞれです。

お話を伺い、お宅を拝見すると

「何をどうすればいいか」

「どこまで手をつければいいか」がみえてきます。

問題点をひとつひとつ解決して、

時には潜んでいる根本的な原因を見つけ出して対処し、

以前よりも住宅の性能を上げて長持ちする家をつくる。

それが「リセット住宅」です。

大切なのは「提案力」です。

全体を見て、予算とのバランスを考慮しながら

必要十分なリフォームを行う。

それぞれの悩み、希望に応えて、住む人一人ひとりを満足に導く。

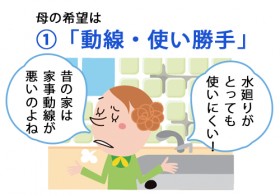

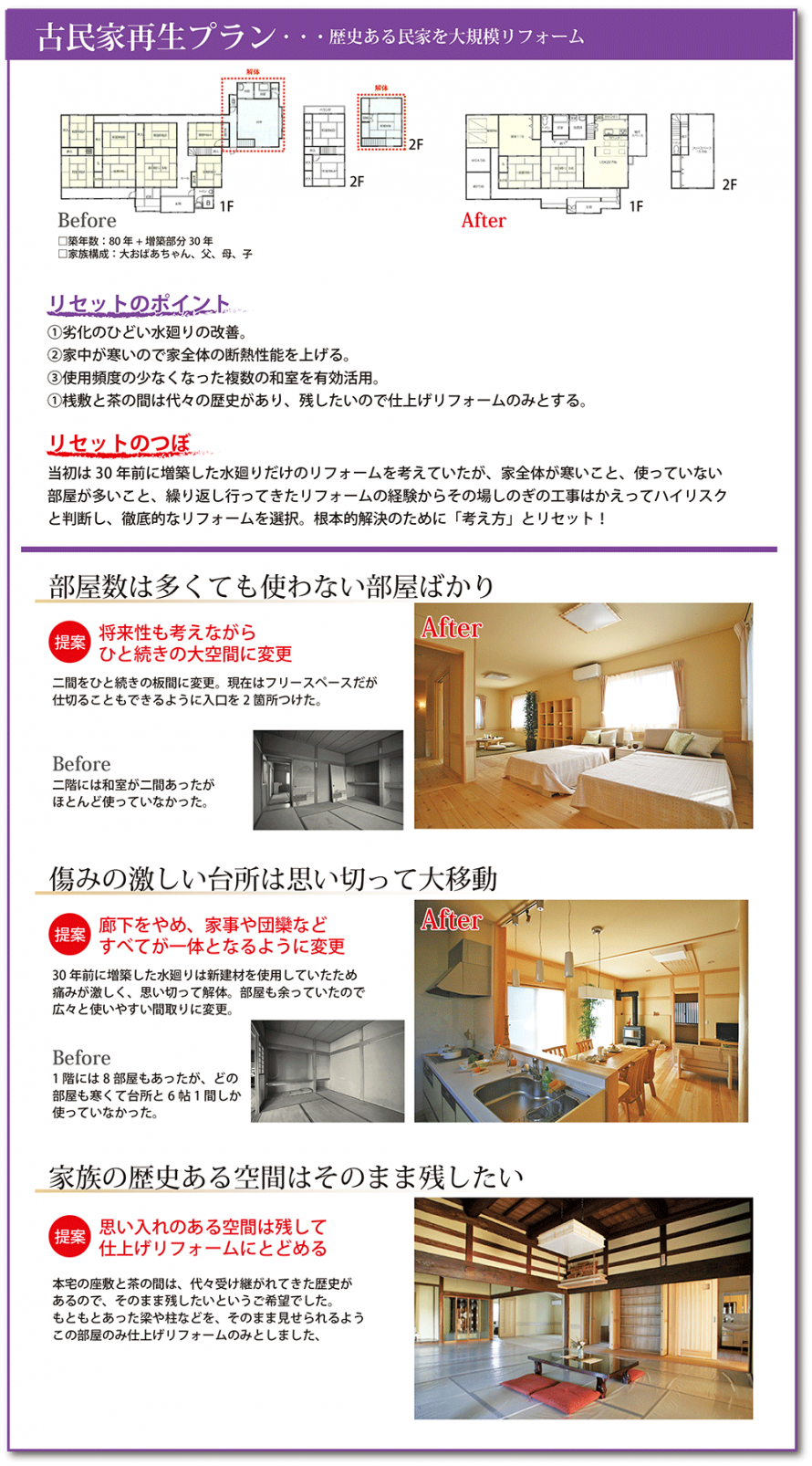

実際の施工例をご覧ください。

リフォームは分かりにくいと言われますが、

成功の鍵は「何を目的に・どこまで手を加えるのか」を正しく見極めることです。

今、実在する家のすでにある問題を解決するためのリセット住宅なので

今より悪くなるということはありません。

弊社ショールームでは住まいづくりの勉強会も開催しています。

新築かリフォームかで迷っている方、

間取りの悪さで住みにくさを感じている方、など

どんなお悩みでも、住まいに関することはお気軽にご相談ください。