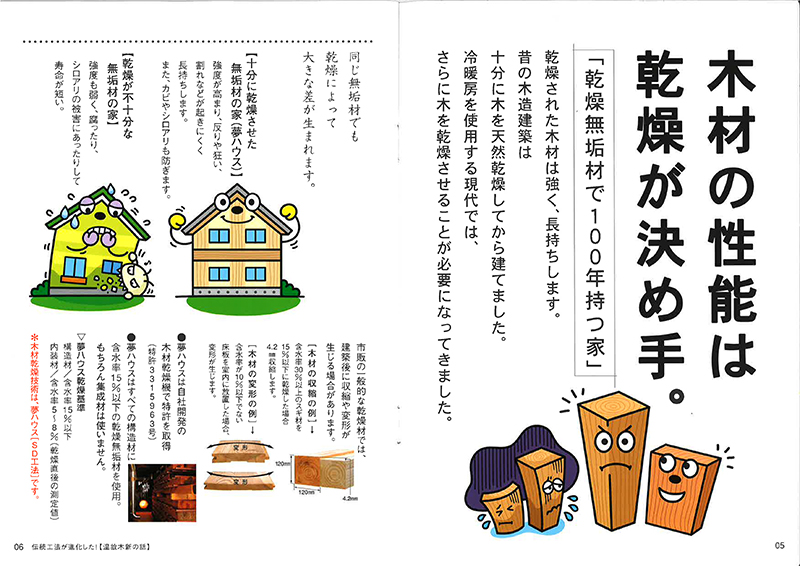

最近は、北欧や北米のように、気密性・断熱性を高め、

温度を一定に保つことで快適な室内環境を求める住宅が

多くなりました。一般的に高気密・高断熱と言われる

住宅は、外断熱を採用し、窓にはアルミサッシ、ペアガラス

などを用います。外断熱とは、住まい全体を構造体の外側から、

断熱材ですっぽりと覆ってしまう方法です。高気密・高断熱の

住宅には、冷暖房効率を高め、ランニングコストを抑えるという

目的もあります。

ところが、高気密の仕様では、新鮮な外気が入りにくく、

内部には汚れた空気が停渋しがちでした。さらに湿度の高い

日本では結露が発生し、カビの問題、構造体の傷みの問題など

がクローズアップされるようになりました。

日本の住まいづくりにおいては、湿潤な気候を考慮に入れて、

住まいが十分に“呼吸”できる工法、断熱仕様を追求することが

大切です。住まいと住まう人の健康を考えた、本当の意味での

快適性を実現させることが重要なポイントとなります。