日記

桐の抗菌作用の正体は?

桐にはタンニン、パウロニン、セサミンという成分が含まれていてこれらが抗菌効果のみならず、防腐・防虫効果を発揮します。

桐だけでなく、他の無垢材にも様々な効用があることがわかっております。

たとえば、ヒバや檜の精油成分であるヒノキチオールは、100〜1000ppmの濃度でカビ類、ブドウ球菌、大腸菌といった細菌類の増殖を抑制。

ヒバ、檜、ベイヒバ、ベイスギ、赤松などはアレルギーや喘息の原因となるダニの増殖も抑えます。

木の持つ調湿作用によって結露やカビも防止でき、空気をきれいに、快適に保つことが出来るのです。

無垢材を用いることで、着物にも人にも快適な家を作ることが出来るのです。

古くから箱、タンス等に使われている桐、大切な着物などを保管するのに用いられています。

実際にどれ位効果があるのか実験しました。

桐の抗菌作用の実験方法

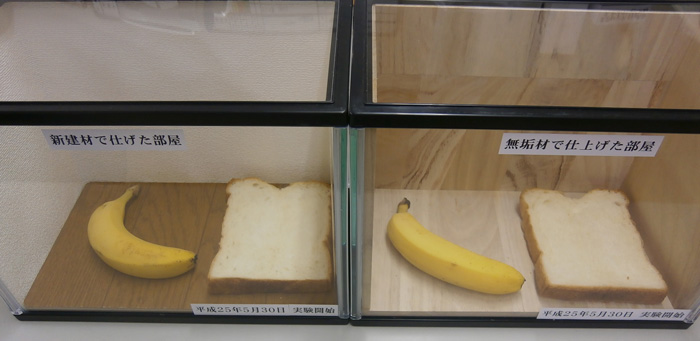

ビニールクロスとカラーフロア(新建材)でつくった箱と、桐で覆った箱を用意して、バナナと食パンを置いてどう変化していくか観察しました。 1日目(5月30日実験開始)

8日目

新建材の食パンはカビが見えてきました。バナナはほぼ同じ状態でしょうか。

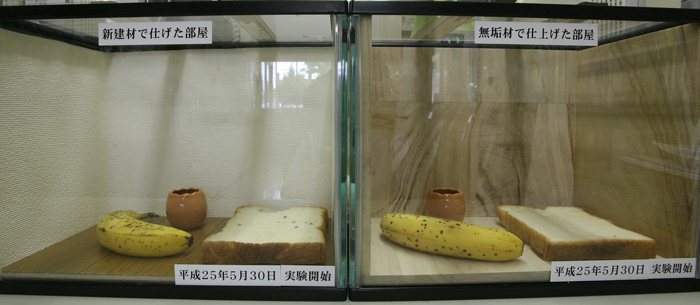

14日目

食パン、バナナとも新建材のほうがひどくカビが増えてきました。

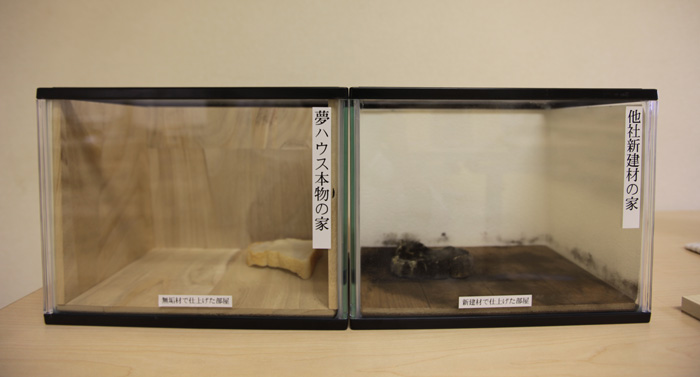

現在も実験中ですが、数年前に行った食パンの実験結果もお見せします。

数年前の実験結果

日本人にとって木造建築は、昔から大変身近なものでした。

住まいはもちろん、神社、仏閣、お城など、建物はほとんど全て木材を中心とした自然素材で建造されています。

このような伝統的な木造建築には、それぞれの時代の技術・芸術等の文化が込められています。

現存する世界最古の木造建築である法隆寺は、建立されてすでに約1400年。今でもその風格を残し、歴史を刻みながら、伝統と文化を伝え続けています。

木造建築は日本の気候風土に適しており、耐久性に非常に優れていることは間違いありません。

木造の住まいも、本来ならば200年、300年と持つのがあたりまえのはず。

「使い捨て文化」ではなく、「育てる文化」を必要とする現代に、木造建築は欠かせないものなのです。

「環境共生」という重要なテーマの解決の糸口も、見つけることが出来るでしょう。

木造建築を構成している自然素材は、人の心と身体に働きかけ、安らぎや癒しを与えてくれます。

自然素材がバランスよく配された美しいデザイン、周辺の自然を借景として取り込み、四季を満喫するという粋な仕掛け等も、目と心を楽しませてくれるものです。

ストレスを多く抱えた現代人の心のよりどころとなる、本物の住まいのエッセンスは、まさにこういった伝統的な木造建築にあると言えるでしょう。

この素晴らしい文化、生活の知恵をしっかりと現代に受け継いでいかなければなりません。

快適性を評価する指標とは?断熱性、遮熱性とは?

住宅の快適性を評価する指標として、断熱性があります。

最近では遮熱性という言葉も耳にすることがあるのではないでしょうか?

それらについての工法や材料の知識を得ておくことは住宅の快適性を判断するためのポイントとなります。

そもそも断熱材とはなんでしょうか?

断熱材は、中に小さな無数の空気室を作って、室外と室内との伝導による熱の移動を遅らせ熱が逃げるのを防いでいます。

性能は熱伝導率と厚さで決まります。

また、この断熱材を使った工法にもいくつかあり、それぞれメリットデメリットがあります。

遮熱材は、太陽からの輻射熱を反射させ、熱の移動を防いでいます。

主に赤外線反射率の高いアルミニウムが使われています。