まにゃまる日記

2024.7.2

(A)桐製のスライド収納。

納める量に応じて、伸縮させれば、収納力アップ。

洋服掛け収納ラックと組み合わせれば、お部屋のアレンジも自由自在。

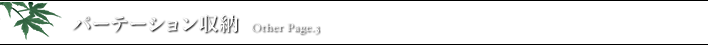

(B)毎日着る服や道具を収納。

子供部屋の間仕切りとしても活用でき、桐で作られているため軽くて移動も楽にできます。

2024.6.29

下部引き出しが自在に可動。

長さを伸ばしたり縮めたり、お部屋に合わせてアレンジできます。

2024.6.27

天然の桐の原板を段違いに2枚組み合わせることで、

単調な座卓に動きを与えます。

とても軽い桐座卓は、女性でも簡単に移動させることができます。

2024.6.25

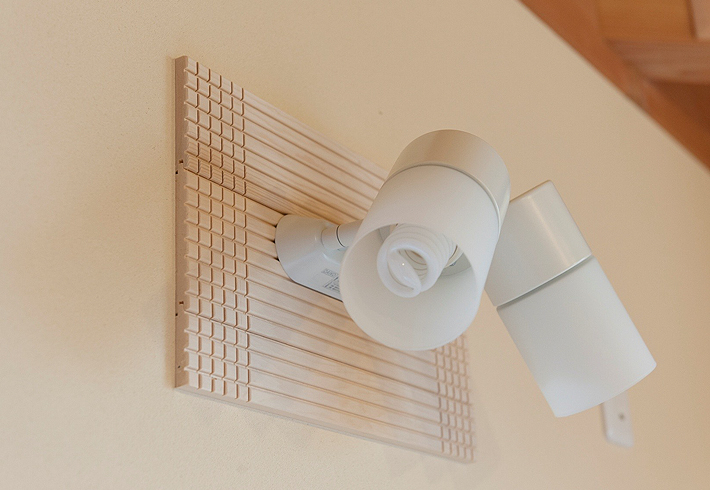

味気なくなりがちな照明器具まわりも、ウェーブタイルなどをバックボードにしてアレンジすれば、

全く違った雰囲気を出してくれます。

2024.6.22

桐システム収納をアレンジして施工すると、

総桐のウォークインクローゼットが完成。

調湿、防カビ、防虫に優れた素材は、

衣類や布団を守ります。