現場ブログ

2024.5.29

栄四郎瓦は現在では銀いぶし瓦製造で全国トップを獲得し、神社仏閣など多数のの歴史建造物にも採用されています。下地(野地)ができたので瓦を施工する間隔で均等においていきます。地上から荷揚げする機械で必要な枚数だけ上げて行きます。丁度、解体時に使用したステージ足場を利用したので屋根工事もスムーズにできました。古民家の上屋根は6寸勾配はありましたので瓦屋さんもなかなか大変そうでした。一般住宅は3.5寸勾配から4.5寸勾配ですから足、腰の踏ん張りが必要です。

写真は熨斗瓦を施工しているところです。軒先から施工してくると2Fの壁の所で寸法がピッタリ合いませんので最後の瓦は寸法に合わせて切断した上に重ねて施工する細い瓦です。その上から雨水が入らないように板金施工して水が切れるように仕上げていきます。春先の仕事はまだ涼しくていいですが真夏になると太陽の陽射しの照り返しで大変な重労働となります。屋根瓦は70℃以上になりますので、反対に冬になれは寒さとの戦いです。ですので瓦屋さんで太っている方はあまり見かけません。

完成するといいですね!板金屋根に比べて屋根は重くなりますが耐久性がゼンゼン違います。ガルバニュウムの屋根は場所によって異なりますが、10年~15年で塗装メンテナンスが必要となります。それに比べて耐震瓦はほとんどメンテナンスが必要でないので長い目で考えれば安くなります。昔の瓦は土を瓦施工のノリと考えて施工していたのでそれに比べれば屋根は随分軽くなっています。耐震、防災瓦になっていますので一枚一枚が組み合わせて施工するようになっているので昔の瓦から随分改善されています。最近の物価高騰で単価的なも変わらなくなっていますので耐震防災瓦(栄四郎)をお勧めします。

2024.5.10

お父様が高齢になり、息子さんの家の北側に新築「木のひらや」を建てることになりました。最初は家の南側に建てる予定でしたが南側の近所の建物が2階建ての為、一日中陽が当たらないので北側の畑を宅地にかえて脇屋を新築することになりました。土地を沢山持っている方なので希望するところに建てることができます。

新築の場合は地盤調査が必要になりますので樹木の伐採工事が必要です。道路からの進入路に工事する重機がスムーズに入れるよう邪魔になる木を伐採していきます。丁度、フェンスの東側も施主様の土地でしたのでそちらからトラックで入って、伐採したものをユンボ重機でトラックに積むことができたのでスムーズに作業ができました。おまけに、新築する場所に既存の物置が邪魔になるのでユンボで物置迄移設しました。

新築には必要な地盤調査です。伐採翌日地盤調査を行いました。㈱イートンさんでスクリューウエイト貫入試験を行います。写真で検査している所は10mほど入って行っても岩盤にあたりません。他の所はガラがあってどの地点も1m~2mで止まってしまいます。この辺は昔は田んぼだったので埋立地でもあるため、地盤のばらつきがありkます。地盤改良5つほどある中の表層改良工法が必要と言う結果となりました。

2024.4.28

既存の玄関は天井が低く、正面の太い梁に壁紙を貼るために下地を貼り付けてジュラクのクロスを施工してありました。色がグリーン系なので更に雰囲気は重い感じで狭く感じさせます。築170年の古民家なので、逆にその梁を出して明るい珪藻土で仕上げればいくらか解消されます。天井も施工しやすさを優先したのか?もっと高くすることもできました。床のPタイルも床の底上げをして構造用合板の上に施工してありましたので歩くと床下の空洞になっている音がしましたので、天井、壁、床全て解体・撤去して、床にはコンクリートを打ち300×300タイルを施工していきます。

息苦しかった玄関が解放的な空間となりました。さらに良いことに玄関と応接室の取り合いの壁を撤去したことで、来客された方にも天井の太い梁を観れることです。古民家再生も数をこなしてくると、築170年~180年の古民家と一般的に多い築90年~100年の建物の梁の太さが違うことに気が付きます。築90年の古民家の梁に比べ、築170の梁の太さは倍以上もあり、弓なりの曲りも違います。その時代の日本の暮らしが創造できます。昔になればなるほど国内でそのような材料が取れたのだと思います。木は200年の樹齢であれば通気さえよくしてあげれば、200年持ちます。

高齢者でもホールに上がりやすいように階段の蹴上も少なくし、踏板は巾の広い上がりやすくしました。右側の袖壁は丁度手摺代わりの高さになっています。すぐに帰る来客に対しては、右下の玄関框に腰を下ろして話せる高さ(H420)ほどにして、椅子代わりに使用できます。また、照明の下に応接セットを後で設置して長時間の打ち合わせの来客はホールに上がって話せる空間になりました。正面の万本格子の引き違い扉を開けると家族で使用する19畳のLDKとなります。フローリング、窓枠、建具、全て赤松無垢材は木肌が優しく人間の住まい空間にはピッタリです。また古民家の太い梁にも会いますね!

2024.4.25

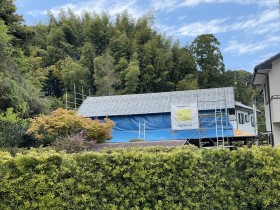

解体工事が終了し、雨が漏らないように上屋根にアスファルトルーフィングを敷いていきます。1Fの和室の通し間は既存のまま残すため、雨が侵入しないようにルーフィングを敷いておきます。屋根瓦を葺かなくてむこれだけで雨の侵入を防ぐことができます。1Fの下屋は損傷がひどく野地板の取り換えからやっていく必要があります。一部残すところがあると工事中の養生や気配りが大変になります。

こちらは建物の北面になります。北側は増築の水廻りスペースと西面に6畳間が増築してありました。屋根の取り合いが悪く雨漏りの原因になっていたこともあり、垂木(下地から)やり変えとなりました。2F屋根裏の土壁も耐震補強部分とサッシの取り付け部分は撤去しています。土壁は日本の風土にピッタリ合った先人の人達の考えた知恵です。湿気の多いときは湿気を吸って、乾燥するとはきだし、調湿効果があります。耐震強度も少しはあります。

瓦下地ルーフィングが全て終了して屋根からの雨の侵入は無くなりました。

瓦は防災瓦の栄四郎プラウドプレイン「銀黒」を使用します。一切の装飾を省いて「シンプル」を追及した現代和風の家でも、屋根を美しく演出するデザインの平板瓦です。もちろん防災や断熱など、機能面も両立し、落ち着きと重圧感を備えた色彩が豊な屋根表情を演出します。

2024.4.20

増築してあった部分です。6畳和室と北側には水廻りトイレ、洗面脱衣、システムバスがありましたが、増築のやり方、屋根の取り合い部分の納め方が良くなく両方とも雨漏りの原因となり腐って屋根瓦が落ちていた場所です。しかし、本物の無垢の木は強いですね!右下の部分に木の土台の上に柱が建ててあります。建物の外周はそのように造ってありますが、90年以上雨風、自然にさらされて通気性が取れていれば、まだまだ使える訳です。自然界でつくられたものは持ちが違います。古民家では珍しく床下にコンクリートが流してありました。何十年か前にリフォームされたときに打ったようです。思っていたよりも梁の損傷がひどいので取り換える形になります。

西側から撮影した写真です。ここから撮影すると大きく減築したことがわかります。私の立っている所にも小さな小屋があり山からの土砂で倒壊し埋まってし待っていました。手前のコンクリート部分に6畳が増築してあり、左側北側には出島のように水廻りが増築してありました。それらを全部解体処分して31坪ほどに「減築」です。こうすれば屋敷周りの風通しも良くなり、建物の為にもいい環境です。現代の高性能(リセット住宅)にして、また100年使えます!

風もなく、天気が良かったので10人のスタッフで2Fの瓦をおろしました。築90年となると土が多く、瓦よりもその土を降ろすことが大変な作業です。1Fの屋根の高さまでダストシュートを作りダンプに土を入れて行きます。昔は、土が瓦を止めるノリ役目として使われていたので屋根に乗っている量も半端なく乗っていました。屋根の一番高い所の棟は高い程良いとされていましたので棟瓦も何重にも積んであります。最近の地震では崩れてしまうのでカンぶり瓦一枚だけの家をよく観ます。上屋根、下屋根合わせるとかなりの量となります。屋根瓦と土をおとしただけでだいぶ軽くなりました。