熱伝導率は0.063kcal/mh℃で、非常に熱を伝えにくい性質があります。

これは材内に空気を多量に含んでいるためです。

(例:タモ⇒約0.1kcal/mh℃・ケヤキ⇒0.123kcal/mh℃)

発火点はおおよそ425℃といわれ(杉は約240℃)、非常にもえにくいため「金庫の内壁」などにもよく用いられてます。

調湿作用も高く、乾燥後の寸法変化も少ない為「桐たんす」などに用いられ高級品として扱われています。

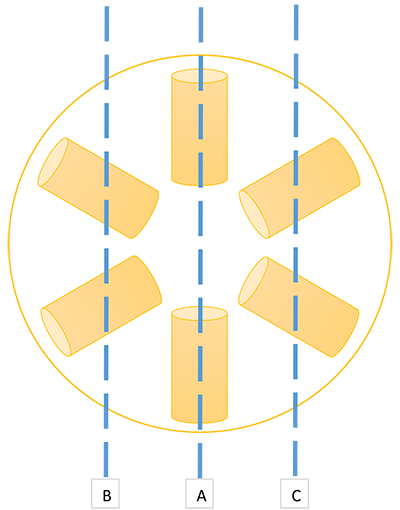

また、多孔質であるため大変音響性に優れています。

古代より琴等の楽器に使用されてきました。

桐材は柔らかいので、非常に肌触りも良いのですが重い物をぶつけてしまうと傷や凹みができやすい性質があります。

しかし多孔質のため、水を含ませアイロンを充てると、少しの傷は修復してしまうほど復元力のある素材でもあります。