木は育った環境で使われるものが最も良いとされています。

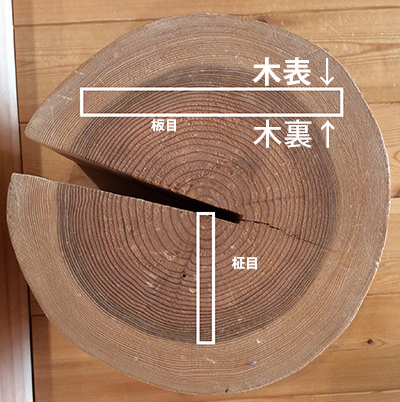

「上を末」「下を元」と呼び、柱などに使う際は、この上下を守って使用します。

また丸太の断面寸法を検知する際は、末口寸法で表示します。

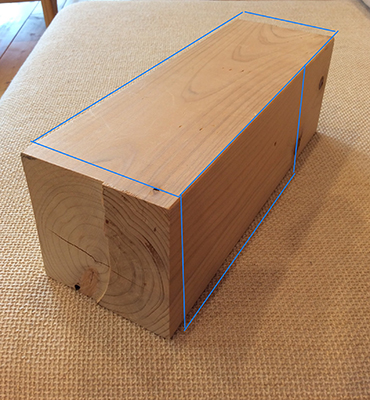

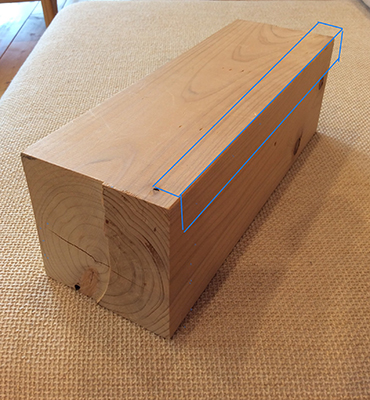

丸太であればこの「末と元」を見れば上下が解りますが、角材の場合はどう見分けるのでしょうか?

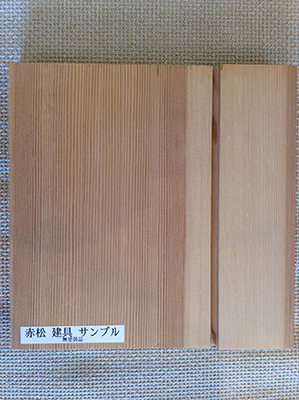

角材の場合は「赤太と白太」の割合(白太が多い方が末・赤太が多い方が元)。

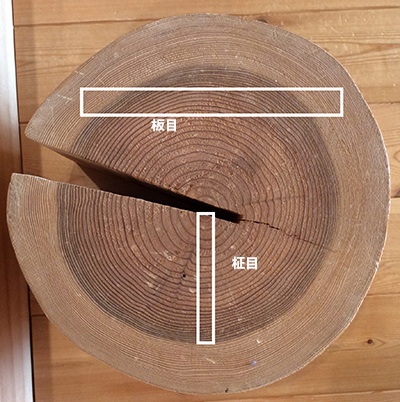

また、両木口を見ると年齢の数が多いことなどからも解りますし、

節を見た場合、目の詰まっている方が上、目が伸びている方が下という見分けもできます。