日記

“ホルムアルデヒド”ゼロ。

シックハウスなど無縁の住宅です。

接着剤や化学物質を多用した新建材を使わない家づくりで

お子様をアトピー・ぜんそくから守り健やかに育みます。

完全健康仕様住宅。

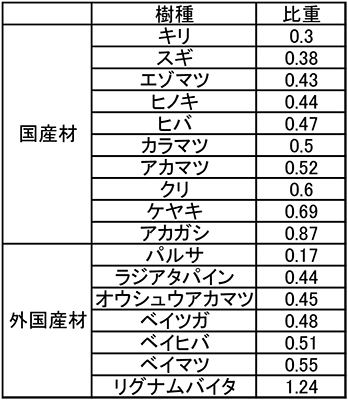

樹齢300年以上の赤松材や調湿作用抜群の桐材、珪藻土クロスを使用。

他社の新建材の床とビニールクロスは、結露・カビ・ダニ発生の不安があります。

薄いベニヤを接着剤で貼り合わせた、冷たい新建材フローリングは、

夏はベタベタ、冬はスリッパ無しでは歩けません。

免疫力の弱い子どもにとって住まいは体に大きな影響を与えます。

アトピーやぜんそくになる原因には様々な理由があると言われていますが、

住まいから考えると大きなもので2つの要素があります。

1つは、住宅に使われるフローリング、ドアなどの化学工業製品に含まれている、

有害物質(ホルムアルデヒド)。

もう1つは塵・ホコリ・カビなどのハウスダストです。

シックハウス法をしっていますか?

シックハウス法は2003年7月1日施工されました。

この法律によって、国は強制的に換気扇の設置を義務づけました。

なぜでしょうか。

主に新建材から発生する有害な化学物質により体調を崩す人が続出したことが原因です。

いわゆるシックハウス症候群です。

化学物質が大量に放散されるから「換気して防ぐ」。

これでは本末転倒です。

もともと安全な建材を使用すれば換気など必要ないのです。

天然無垢に包まれた住宅なら全く問題なく、健康・安全なのです!!

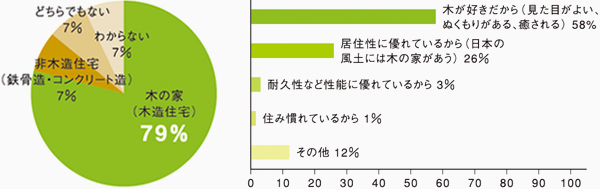

2006年に住まいづくり研究所が行ったアンケートによると、

既婚のお子様がいる女性の約8割が一戸建て住まいを建てるとしたら

「木の家」を建てたいという結果が出ています。

ぬくもりがある、癒されるといった理由で、

木の家を求めている方々が圧倒的に多いことがわかります。