まにゃまる日記

2020.4.4

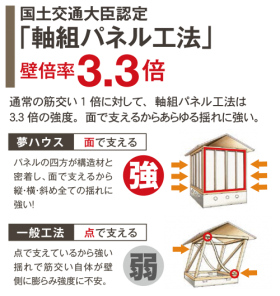

パネル工法は点ではなく、面で支える工法です。

大震災で実証された耐震性能の特長は独自の工法にあります。

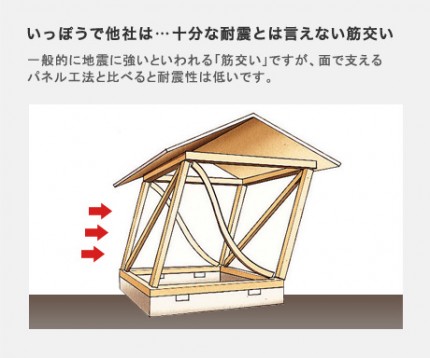

在来工法の点で支える「筋交い」と比べ、面で支えるパネル工法は強さが3.3倍。

伝統的な軸組工法に現代のパネル工法を組み合わせ、住む人を守ります。

2020.4.2

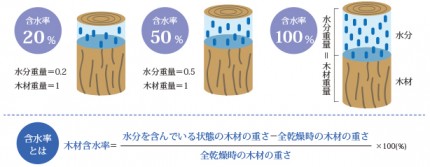

乾燥速度は、通常単位時間当たりに低下する含水率(%/h)で表します。

乾燥速度は外周空気条木材の条件によって、影響を受けるので、それらの関係を十分に理解しておくことが大切です。

乾燥速度

乾燥速度は、乾燥の初期、中期、後期でそれぞれ大きく異なり、決して一様ではありません。

一般に乾燥初期の乾燥速度は大きく、乾燥が進行するにしたがって、徐々に小さくなります。

恒率乾燥

含水率の高い木材を一定の温度および湿度のもとに置いた時、ごく初期の段階では乾燥速度が一定です。

この期間を恒率乾燥時間といい、主として自由水が蒸発し、木材の表面が繊維飽和点に達するまでのごく短い期間です。

減率乾燥

更に乾燥すると乾燥速度は次第に低下します。

この期間を減率乾燥期間といい、第一段階と第二段階に分けられます。

第一段階は木材表面の含水率が繊維飽和点に達した後、外周空気条件に対する平衡含水率に近づくまでの期間です。

第二段階は、全表面の含水率がほぼ平衡含水率に達した後の期間でこの時期は主として内部から移動してきた結合水が蒸発します。

2020.3.31

中温乾燥

乾燥温度を100℃以下としての乾燥をさします。

高温乾燥に比べ乾燥に時間がかかってしまい、設備の回転が速くなり設備スペースが多くなってしまう傾向にあります。

材料によっては割れを軽減し損傷を抑えることが可能な反面、外部より与える熱量が少ない為に

内部まで熱が伝わりにくく、時間を要します。

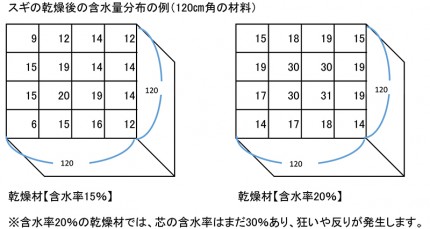

材種(特に杉)によっては水分傾斜の大きな材になってしまう可能性が大きいと言えます。

天然乾燥(Air Dry)

天然乾燥は特別な設備は必要としません。

また自然条件で乾燥させるため、材種によっては割れを軽減し損傷を抑えることが可能です。

反面長い日数がかかることと、到達する含水率にも限界があり、品質管理が難しいことから人工乾燥が一般的です。

2020.3.28

急速乾燥を目的として、100℃以上の乾燥をさします。

高温乾燥は設備の回転が速く、熱効率が高く設備スペースが少なくて済む等、多くのメリットがあります。

また内部までのしっかりとした乾燥をするためには、外からしっかりと熱を伝えなければ種(杉など)によっては、

内部の水分が抜けない可能性が高く、水分傾斜の高い材になってしまい、施工後の収縮等に繋がります。

しかし収縮や狂いが大きい、また変色を生じやすく、スケジュールを誤ると、材に損傷を与えてしまうので、

注意が必要です。

2020.3.26

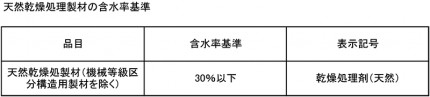

JASでは乾燥材の含水率基準を以下の様に定めています。

人工乾燥機は施設設備や運転コストを必要とする反面、材の損傷を最小限に抑えながら

短時間で必要な含水率まで乾燥することが可能です。

おおむね熱処理を受けているので、割れが抑えられ寸法の安定性が高くなります。