屋根のパネルをはめていきます。

日記

2020.3.24

屋根のパネルは大人の男性より高く重量もあります。

クレーンで吊るので、引っかける金具をつけています。

パネルをクレーンで宙づりにして屋根にパネルをはめ込んでいきます。

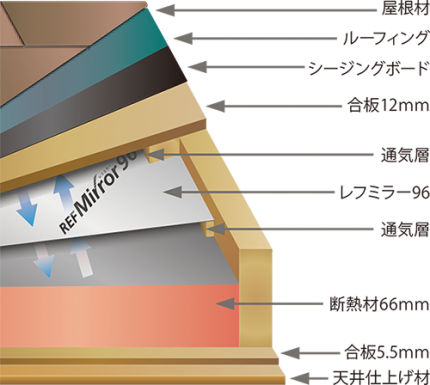

【10層構造の屋根パネル】

瓦などの屋根材~防水シートなどの次に、

レフミラー96というアルミ遮熱シートを通気層で挟み、

太陽の熱をここで遮ります。

その次の66mm厚の断熱材で室内の空調を逃がしません。

このパネルのおかげで、斜天井の小屋裏(ロフト)も

瓦などの屋根材~防水シートなどの次に、

レフミラー96というアルミ遮熱シートを通気層で挟み、

太陽の熱をここで遮ります。

その次の66mm厚の断熱材で室内の空調を逃がしません。

このパネルのおかげで、斜天井の小屋裏(ロフト)も

真夏日でもエアコンなしで涼しく過ごせます。

2020.3.21

土台ヒバ

土台に"ヒバ"(樹齢1000年クラスの北米産ヒバの無垢材)を使用しています。

昭和11年、東北大学の博士によって"台湾ヒノキ"から抽出した物質が"ヒノキチオール"と命名されました。

ヒノキチオールという名前から、日本のヒノキに含まれているように思われがちですが、

残念ながら、通常の日本のヒノキにはほとんど含まれておりません。

しかし、弊社で土台に使われている"ヒバ"(樹齢1000年クラスの北米産ヒバの無垢材)には多量にふくまれています。

ヒノキチオールという名前から、日本のヒノキに含まれているように思われがちですが、

残念ながら、通常の日本のヒノキにはほとんど含まれておりません。

しかし、弊社で土台に使われている"ヒバ"(樹齢1000年クラスの北米産ヒバの無垢材)には多量にふくまれています。

ヒノキチオールは乾いている時はそれほど香りませんが、水分を含むと強い香りを発します。

腐朽菌が発生しやすい状態になると、自己防衛本能で大量に放出し、殺菌するのです。

つまり、家を腐朽菌やシロアリから守ってくれる自然の防腐・殺虫剤なのです。

ごく微量で効果を発揮することから、人や動植物に対する毒性が気になるところですが、

そのようなことは無くヒノキチオールは以前から化粧品や養毛剤に使われており、

安心して使うことができます。

その殺菌、抗菌効果の高さから水虫の治療薬成分としても使われています。

腐朽菌が発生しやすい状態になると、自己防衛本能で大量に放出し、殺菌するのです。

つまり、家を腐朽菌やシロアリから守ってくれる自然の防腐・殺虫剤なのです。

ごく微量で効果を発揮することから、人や動植物に対する毒性が気になるところですが、

そのようなことは無くヒノキチオールは以前から化粧品や養毛剤に使われており、

安心して使うことができます。

その殺菌、抗菌効果の高さから水虫の治療薬成分としても使われています。

2020.3.21

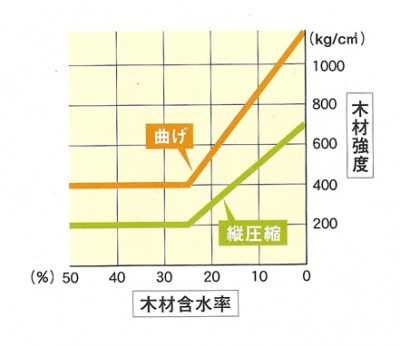

天然乾燥では乾燥に長い時間を要し、また自然環境に大きく作用され

含水率を目標値まで下げる、またはコントロールすることが困難です。

また材種によっては割れ等の損傷を防ぐことが難しく、

これを人為的に制御する方法として、人工乾燥法があります。

一般的には温度、湿度を調整し、空気を循環させ乾燥する熱風乾燥が用いられ、

この乾燥方法が基本になっています。

他にも高温蒸気を用いて乾燥させる蒸気乾燥器では、乾燥炉内が高湿度になりがちなために、

室内平衡含水率まで持っていくのに非常にコストがかかり、20%程で乾燥が終了する傾向にあります。

乾燥方法は他にも様々ありますが、乾燥の段階で木材の破損を少なく、できるだけ早く乾燥するため、

木材や環境に応じ、乾燥機内の温度及び湿度を適正に制御する必要があります。

このための目安が乾燥スケジュールとなり、乾燥の非常に重要なポイントとなります。

2020.3.19

木材が腐るその条件は、主に温度と水になります。

木材腐朽菌と呼ばれる胞子の状態で存在している金が、ある条件が整うと発芽して菌糸を伸ばし、

木材の主成分である、セルロース、ヘミセルロース、リグニンを分解し、木材を腐朽菌と、

リグニンまで分解し白色に変色させるものを白色腐朽菌といいます。

シイタケやマイタケなども木材腐朽菌の一種で、食用キノコの多くは白色腐朽菌です。

木材が腐朽するのは木材腐朽菌が存在し、腐朽菌が活動できる場合に限られます。

適温は24℃~35℃程で、あわせて水が必要になり、特に夏に条件が整いやすく、

この原因には木材の含水率が大きく関係します。

発芽するのに必要な水は、含水率30%(繊維飽和点)程度が境目と言われており、

しっかりとした乾燥材であれば、含水率が自然条件下で30%を上回ることはまずありません。

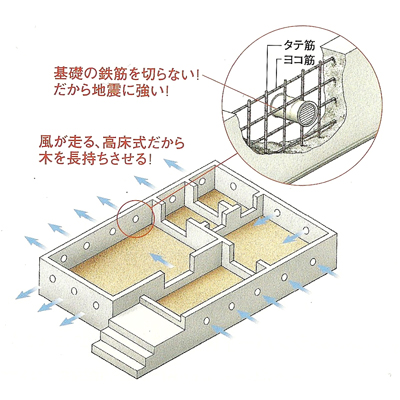

1つ目は、風呂場・トイレ・キッチンなど水回り部で、特にその床下部です。

水回りには水道管が走っており、水道水の温度は外気温より低いため、配管で結露し水滴がつくことが多く、

この状態で空気に動きがない場合は極めて高くなり、土台・床束・大引等が腐ってしまうケースがあります。

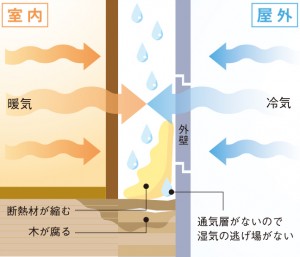

2つ目は、壁体内部の結露です。

住宅の壁を挟んで、外気と室内に温度差が生じた場合(冬は外気が寒く、室内が暖かい)

(夏は外気が厚く、室内が冷たい)この空気が壁の中を通り、冷たい空気に触れた際に壁内結露が起こり、

この結露水が断熱材や木材に水分としてとどまり、カビや腐朽菌が発生してしまうのです。

そのため、床下や壁内や屋根に至るまで、常に通気を意識して、湿気を外部へ逃がし、

一定の温度に保つ必要があり、こういった通気を行うことが、木材を長持ちさせる秘訣です。

また、壁においては断熱の内側で結露をしないように壁の断熱材を室内側へ配慮し、

室内側に空気層を取らない様にすることも非常に重要です。

また断熱の外側は壁内通気によって湿気を逃し、結露しないように考えなければなりません。

2020.3.19

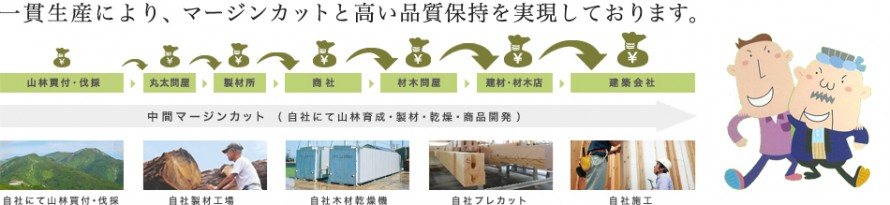

『ものづくり一貫生産システム』

夢ハウスでは“良いものをより安く”をテーマに住宅づくりに関するあらゆる作業を

自分たちで行っています。

山林の買付け・伐採から製材、バイオマス燃料の製造まで全てを自社で行うことで中間マージンのカットを実現。

一貫生産の工場は全部で3ヶ所。その総敷地面積はおよそ6万平米におよびます。

製材工場では一本の丸太の原木から角材や板材をはじめ、構造材となる

柱や梁から和室で使われる敷居や鴨居などの造作材まで切り出しています。

木材乾燥も自社で行い、独自で開発した特許取得の木材乾燥機により、

変形しにくく加工後のくるいも心配ない完全乾燥を実現しています。

こうした工程を経て、板材は良質材として生まれ変わります。

自らの目で自らの責任で品質管理を徹底したうえで、

木材の一本一本を無駄なく使い、コストの削減を図っています。