芯が入り、大きな流れ節となって出ていきます。

生き節の場合はまだ見た目の話ですが、死節になっていると乾燥材に節がめくれてしまったり、

削った際に節が飛んでいきます。

また、芯が残っていることにより、乾燥によるねじれも起こりやすいのです。

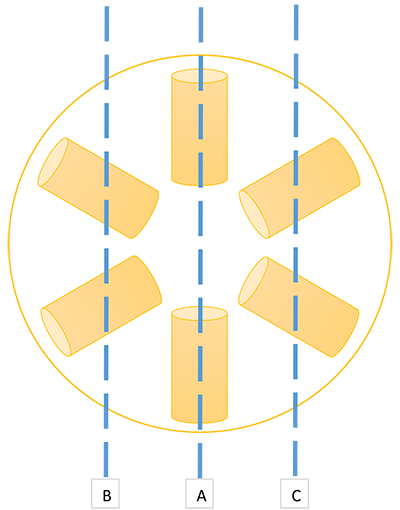

なぜ流れ節が出るのでしょうか?

丸太の大きさが不十分だと、どうしても芯を通る製材の割り方となります。

Aの場合は、枝と挽目が平行になってしまいます。

この場合に、材表面に流れ節として出てきます。

B・Cの位置であれば、枝に対して垂直に切るので枝を輪切りにする形になり、

通常の丸い節になります。

この様に、大径木で流れ節を出さないように製材することは非常に難しく、

大きな丸太を必要とします。