牧之原市/郷の家/丸型通気孔

日本の気候と床下の環境

日本は高温多湿の気候のため、どうしても床下に湿気が溜まりやすくなります。

温度が20~30度、湿度が70%以上の状況になると土台や床に腐朽菌やカビが発生し、

放置し続けると住宅の耐久力が著しく低下します。

結露やシロアリの被害も心配です。新築戸建てはとても大きな買い物。

床下の換気は寿命を延ばす重要なポイントなのです。

建築基準法ではコンクリート基礎に3メートル間隔で角型換気孔を設ける事が義務付けられています。

しかし実際には床下に風が回らず、湿気が停滞しているのです。

弊社では住宅解体の際に多くの被害事例を見てきました。

また基礎の鉄筋を切らなければならないため多く設置すると耐震強度が低下してしまいます。

そこで、弊社の通気工法は基礎の鉄筋を切らずに済む丸型換気孔を採用しています。

土台

樹齢約1000年のベイヒバ

剛床工法

剛床性3.7倍!地震に強い97mmの大引き使用

床断熱材

厚さ75mm

南極昭和基地でも使用。

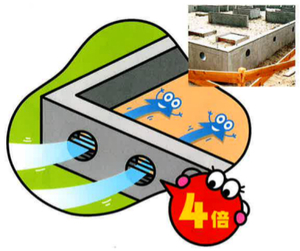

床下換気口は通常の換気口の約4倍もの通気を可能にした丸型通気孔です。

床を貼る前には断熱材が吹き上がるほど、床下は風がビュンビュン吹き流れます。

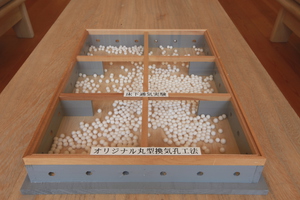

丸型換気孔に見立てた模型で実験

丸型換気孔の通気量は?

縦と横の鉄筋のすき間を通すので沢山の換気孔を設置出来ます。

90センチ間隔で設置することにより角型換気孔の4倍もの通気量を確保しました。

ここで、丸型換気孔に見立てた模型で実験してみます。

容器の中には発泡スチロールを入れ、側面には通気穴を開けています。

容器の前方から扇風機で風を吹き掛けてみると・・・。

発泡スチロールが容器全体に散らばりました。

通気がまんべんなく行き渡っている事がわかります。

換気穴が的確な高さに配置されている点も大事です。

地面に近かったり、土台に近づいてしまうと床下の空気は淀んでしまいます。

最近の床下換気施工では?

近年「基礎パッキン」を使った住宅が増えています。

これは基礎と土台の間に樹脂製やステンレス製のパッキンを噛ませて風を通すというものです。

ところが外壁の下端に水切りを設けてしまうと隙間が隠れてしまい、直接風が通り抜ける事はありません。

通気量は丸型換気口と比べて1/2程度です

見学会やモデルハウスでは実際に丸型換気孔をご覧頂けます。

基礎の模型もご用意していますので、ぜひ息を吹き掛けて空気の流れ方の違いをお確かめください。